Abschaffung des Schulgelds – ein Jahrhundertprojekt

Seit die Staaten im 18. Jahrhundert begannen, so etwas wie Bildungspolitik zu betreiben, setzten sie finanzielle Hürden als Instrument zur Steuerung des Zugangs zu Bildung ein, und das traf ganz besonders auf das Reich der Habsburger zu. Selbst als Österreichs Herrscherin Maria Theresia die allgemeine Schulpflicht verordnete, sorgte das Einheben von Schulgeld dafür, dass nur wenige Eltern aus dem „gemeinen Volk“ in der Lage waren, ihre Kinder die sechs vorgeschriebenen Jahre in die Schule zu schicken. Das wöchentliche Schulgeld bestand um 1800 aus dem Gegenwert von sechs Eiern und zwei Litern Milch, später wurde es sogar noch erhöht – aus diesen Einnahmen erhielt der Lehrer sein Gehalt. Das konnten sich die meisten Familien nicht leisten, zumal ihnen auch noch das zusätzliche Einkommen durch die Kinderarbeit in der Landwirtschaft, im Gewerbe und in den Fabriken verloren ging. So kamen nur wenige Kinder von etwas besser Gestellten in die Schule – Rekrutierungsreservoire für die unterste Ebene der in Ausbau befindlichen staatlichen Verwaltung.

Das Fernhalten der Bevölkerung von Bildung war darüber hinaus durchaus gewollt, sah die absolute Monarchie in Menschen, die des Lesens und Schreibens mächtig sind, doch seit der Reformation, die das selbstständige Lesen der Bibel propagiert hatte, ein gefährliches revolutionäres Potenzial, und sie wurde in dieser Meinung durch die Französische Revolution zusätzlich bestärkt.

Das Fernhalten der Bevölkerung von Bildung war durchaus gewollt, sah die absolute Monarchie in Menschen, die des Lesens und Schreibens mächtig sind, doch ein gefährliches revolutionäres Potenzial.

Erst die – verspätet – auch in Österreich einsetzende industrielle Revolution und der Druck der Militärs führten 1869 zur Bereitschaft, die Grundbildung der Bevölkerung auszuweiten und damit zur Abschaffung des Schulgelds für die jetzt achtklassige Volksschule. Die Militärs führten nämlich die Niederlage der Habsburgermonarchie gegen Preußen in der Schlacht von Königgrätz/Sadowa 1866 auch auf das katastrophale Bildungsniveau der österreichischen Soldaten zurück.

An der zweiten finanziellen Hürde für Kinder aus Arbeiter:innen-Familien, der Notwendigkeit, schon sehr früh Geld zu verdienen, änderte sich allerdings durch das Wegfallen des Schuldgelds bis zum Ende der Monarchie wenig, sie mussten mit nur einem Teil der Volksschulzeit das Auslangen finden. Für das bessere Bildungsangebot in der „Bürgerschule“, die man anstelle der letzten drei Klassen der Volksschule besuchen konnte, wurde außerdem weiter Schulgeld eingehoben. Für das Gymnasium und die Realschule galt das ab der 1. Klasse ohnehin, ebenso für alle Ausbildungswege nach der Schulpflicht einschließlich der Fortbildungsschulen, wie die Berufsschulen damals hießen. Zusätzlich mussten die Eltern für den betrieblichen Teil der Lehre tatsächlich und nicht im übertragenen Sinn „Lehrgeld zahlen“, die Lehrherren verlangten zwischen 200 und 700 Kronen. Das war fast nur für Meistersöhne erschwinglich.

Als die demokratische Republik ab 1918 mit dem Aufbau eines Sozialstaats begann, gehörte die breite Öffnung des Zugangs zu Bildung zu den erklärten Zielen. Aber der Widerstand war in diesem Politikfeld noch schwerer zu überwinden als in der Sozialpolitik, und die meisten finanziellen Hürden konnten nicht beseitigt werden. Zum Beispiel mussten die Lehrlingsabteilungen der neu errichteten Arbeiterkammern immer wieder gegen Versuche der Regierung kämpfen, das Schuldgeld für die Fortbildungsschulen massiv zu erhöhen. Trotzdem gelangen der Gewerkschaftsbewegung und der AK mit Unterstützung der Wiener Sozialdemokratie in zwei Fällen doch zwei entscheidende Durchbrüche: 1922 wurde die von den Gewerkschaften verhandelte Lehrlingsentschädigung eingeführt und 1926 die dreijährige Hauptschule zur vierjährigen Pflichtschule, wodurch das Schuldgeld wegfiel.

Von der Volksschule abgesehen waren Schulgeld und Lehrgeld bis zum Beginn der demokratischen Republik die Regel. 1922 setzten AK und Gewerkschaft dann die Lehrlingsentschädigung durch, und 1926 wurde das Schulgeld für die Hauptschule abgeschafft.

In den Städten erreichten beide Reformen ihren Zweck, mehr Kinder aus Arbeitnehmer:innenfamilien konnten sich den Hauptschulbesuch leisten, und die Lehrlingsentschädigung besserte die schmalen Haushaltsbudgets auf, was den Besuch der Fortbildungsschule erleichterte.

Am Land sah es noch lange schlimmer aus als in den großen Städten. Viele Meister ersparten sich die Lehrlingsentschädigung, denn die geringere gewerkschaftliche Organisation und die schlechten Verkehrsverbindungen erschwerten die Kontrolle. Es gab auch viel zu wenig gut erreichbare Hauptschulstandorte, der Besuch der achtklassigen Volksschule blieb bis in die Zweite Republik hinein die Regel.

Am Rückstand in Sachen Bildung änderte sich also in den ersten Jahren nach 1945 noch wenig, aber ein Fortschritt für die Lehrlinge konnte schon bald nach Kriegsende erreicht werden: Das Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetz erklärte 1948 den Berufsschultag zum Arbeitstag, um den die Lehrlingsentschädigung nicht gekürzt werden durfte. Bis diese Vorgabe in allen Lehrbetrieben beachtet wurde, sollten allerdings noch Jahre vergehen. Immerhin wurde das Schulgeld für die Berufsschulen mit der Beschlussfassung des großen Bildungsgesetzpakets 1962 beseitigt. Ab jetzt waren alle öffentlichen Schulen, nicht nur die allgemeinen Pflichtschulen, in Österreich gebührenfrei. Bei der Vorbereitung dieser Beschlüsse konnten erstmals AK-Expert:innen direkt in eine entscheidende bildungspolitische Debatte eingreifen und wesentlich dazu beitragen, dass endlich das Schulgeld für alle öffentlichen Schulen einschließlich der Berufsschulen und der Gymnasien abgeschafft wurde.

Bei der Vorbereitung der Schulgesetze von 1962 konnten erstmals AK-Expert:innen direkt in eine entscheidende bildungspolitische Debatte eingreifen und wesentlich dazu beitragen, dass endlich das Schulgeld für alle öffentlichen Schulen abgeschafft wurde.

Viele andere Hürden, die Bildungsgerechtigkeit verhindern, konnten dagegen noch immer nicht abgebaut werden, darunter das Ablösen der Halbtagsschule durch die im Wien der 1920er Jahre mit Erfolg erprobte und international weit verbreitete Ganztagsschule. Neben ihren anderen Vorteilen hätte sie auch damals schon eine wichtige Maßnahme gegen Bildungsungleichheit sein können, weil sich die meisten berufstätigen Eltern keine teuren ganztägigen Privatschulen leisten können. Von dem viel zu frühen Zwang zur Entscheidung über den weiteren Bildungsweg nach der vierten Volksschulklasse ganz zu schweigen. Trotzdem brachten die Gesetze von 1962 einen ersten Innovationsschub im österreichischen Bildungssystem. Wenn auch die Rahmenbedingungen fehlten, damit eine breitere Inanspruchnahme des jetzt geöffneten Zugangs möglich wurde – von genügend Schulstandorten bis zur Entlastung der Familien bei Fahrtkosten oder Schulbuchkauf. Die große Bildungsoffensive fand erst während der Kreisky-Regierungen in den 1970er Jahren statt.

Unter den bildungspolitischen Maßnahmen der Kreisky-Ära sind zwei am stärksten in Erinnerung geblieben, weil sie bis heute zum Teil heftige Gegenreaktionen hervorriefen: das „Gratisschulbuch“ und die Abschaffung der Studiengebühren. ÖGB und AK sorgten dafür, dass die Berufsschüler:innen bei der Durchführung der Schulbuchaktion wie bei anderen finanziellen Entlastungsmaßnahmen nicht vergessen wurden. Das „Gratisschulbuch“ hatte nicht nur finanzielle Entlastung zum Ziel, sondern auch Abbau von Diskriminierung, denn das Entlehnen aus der Schulbücherei stempelte jene, deren Eltern sich den Kauf der Bücher nicht leisten konnten, oft zu bedauernswerten Armutschkerln. Trotzdem wurde die Aktion schon in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre wieder infrage gestellt, als das neoliberale Politikverständnis das Ziel eines möglichst ausgeglichenen Staatshaushalts immer mehr zum Selbstzweck werden ließ. Man wollte zur alten „Schülerlade“, also zum Entlehnsystem, zurückkehren, was neben dem neuerlichen Aufbau von Bildungshürden den Verlust von etwa 3.000 Arbeitsplätzen bedeutet hätte. Entsprechend massiv war der Widerstand von Gewerkschaft und AK, der das „Gratisschulbuch“ rettete, wenn auch von 1995 bis 2010 ein Selbstbehalt in Kauf genommen werden musste.

Das „Aus“ für die Schulbuchaktion hätte neue Bildungshürden aufgebaut und dazu etwa 3.000 Arbeitsplätze vernichtet. Der massive Widerstand von Gewerkschaft und AK verhinderte diesen Plan.

Mittlerweile besteht durch die Digitalisierung ein zusätzlicher Bedarf an Unterrichtsmaterialien. Laptops sind ebenso unverzichtbar wie Bücher geworden, das hat die Unterrichtsorganisation während der Corona-Lockdowns eindrücklich bewiesen und ebenso, dass es neue finanzielle Bildungshürden zu beseitigen gilt. Es muss alles getan werden, damit dieses Ziel bei der notwendigen Adaptierung der Schulbuchaktion im Zentrum steht.

Die Öffnung des Hochschulsektors

Gegen die zweite bildungspolitische Innovation der Kreisky-Ära, die Abschaffung der Studiengebühren gab es ab der zweiten Hälfte der 1980er Jahre noch viel massiveren Widerstand als gegen die Schulbuchaktion. Er kam zudem zunächst auch aus den eigenen Reihen, als die ersten Studien zur Auswirkung des gebührenfreien Hochschulzugangs vorlagen und belegten, dass Wohlhabende und Angehörige der „Bildungsschicht“ ihre Kinder nach wie vor fast geschlossen an die Unis schickten, während dies in anderen Bevölkerungsgruppen, besonders in Arbeiter:innenfamilien nach zehn Jahren und selbst nach einem Vierteljahrhundert noch immer viel seltener der Fall war. Also, so wurde argumentiert, erhielten ohnehin privilegierte Gruppen zulasten der öffentlichen Einnahmen zusätzliche Vorteile.

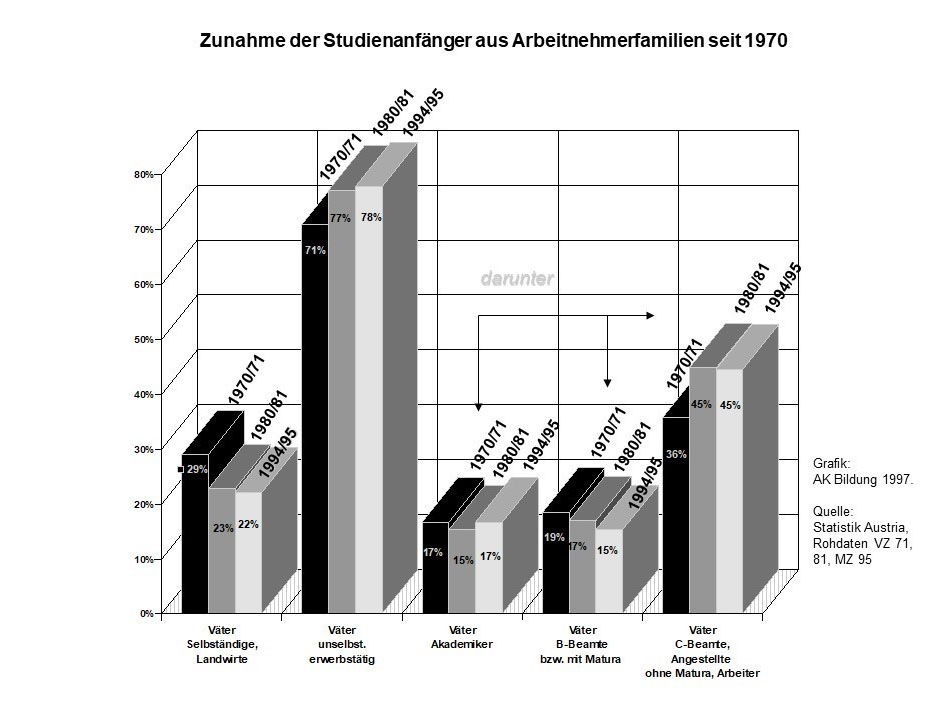

Bildungspolitische Maßnahmen zeigen vielfach erst nach einem oder mehreren Jahrzehnten ihren Effekt, deshalb ist es heute selbstverständlich, ihre Auswirkungen so zu messen, dass die in einem so langen Zeitraum stattfindenden gesellschaftlichen Veränderungen nicht zu verzerrten Ergebnissen führen. In den 1990er Jahren zählten aber die AK-Expert:innen zu den ersten in Österreich, die angesichts der sich rasant verändernden Arbeitswelt auf die Notwendigkeit eines auch bei Langfristvergleichen haltbaren Blickwinkels verwiesen. Sie schlugen daher vor, nicht den Anteil von Studierenden an der jeweiligen Berufsgruppe, sondern den Anteil der Studienanfänger:innen nach Vätern mit unterschiedlichem gesellschaftlichen Status und Bildungsabschluss als Richtwerte zu nehmen. Wie die folgende Grafik zeigt, führte das zu einem deutlich anderen Ergebnis:

Eine Informationskampagne vermittelte die Fakten an Bildungsverantwortliche und Politik und warb so für den weiteren Verzicht auf Studiengebühren wie hier in Nummer 4 der Zeitschrift „Bildungsinfo“ 1996.

Eine 1999 veröffentlichte Studie der Universität Graz bestätigte die Position der Arbeitnehmer:innenvertretungen. Sie belegte, dass mittlerweile über 40 Prozent der Studierenden aus Familien stammten, die dem unteren Einkommensdrittel zuzurechnen waren. Die Warnung, unter diesen Bedingungen würde sich durch neuerliche Studiengebühren der für die Wirtschaftsentwicklung im beginnenden digitalen Zeitalter unverzichtbare Aufholprozess zur Ausweitung von Top-Qualifikationen zumindest verlangsamen, sollte sich bald bestätigen. Aber ein Jahrzehnt lang konnte die AK die Wiedereinführung von Studiengebühren verhindern, bis die ÖVP-FPÖ-Regierung ab 2000 den Sozialpartnermechanismus aufkündigte.

Aber ein Jahrzehnt lang konnte die AK die Wiedereinführung von Studiengebühren verhindern, bis die ÖVP-FPÖ-Regierung ab 2000 den Sozialpartnermechanismus aufkündigte.

Die Entwicklung ab 2001, als die ÖVP-FPÖ-Regierung diesen Schritt vollzog, schuf neuerlich soziale Barrieren, die halbherzige Rücknahme nach 2010 machte den angerichteten Schaden nur teilweise gut.

Bei der Einführung der Fachhochschulen 1995 konnten die AK-Verhandler:innen die verpflichtende Verankerung von Studiengebühren verhindern, allerdings bleibt es der Entscheidung der einzelnen FH überlassen, ob sie davon Gebrauch macht. Noch um 2010 verzichteten fast alle großen Fachhochschulen darauf, mittlerweile heben aber die meisten Beiträge ein. Trotzdem war das FH-Angebot ein Schritt zu mehr Chancengleichheit beim Zugang zum Hochschulstudium.

Dass aus den ursprünglich geplanten wenigen Lehrgängen mit Orientierung an der beruflichen Praxis eine vollwertige Hochschulausbildung mit erweiterten Zugangswegen unter staatlicher Verantwortung und mit Kontrollmöglichkeit des Parlaments entstand, dürfen sich AK und ÖGB mit vollem Recht auf ihre Fahnen schreiben. Der wichtigste Erfolg: Erstmals in der Geschichte des österreichischen Bildungswesens wurde eine anerkannte Hochschuleinrichtung geschaffen, die berufliche Qualifikation ausdrücklich als Zugangskriterium benennt, die Lehr- und Fachschulabsolvent:innen ohne Matura nach ein paar Berufsjahren mit drei Zusatzprüfungen ausdrücklich offensteht.

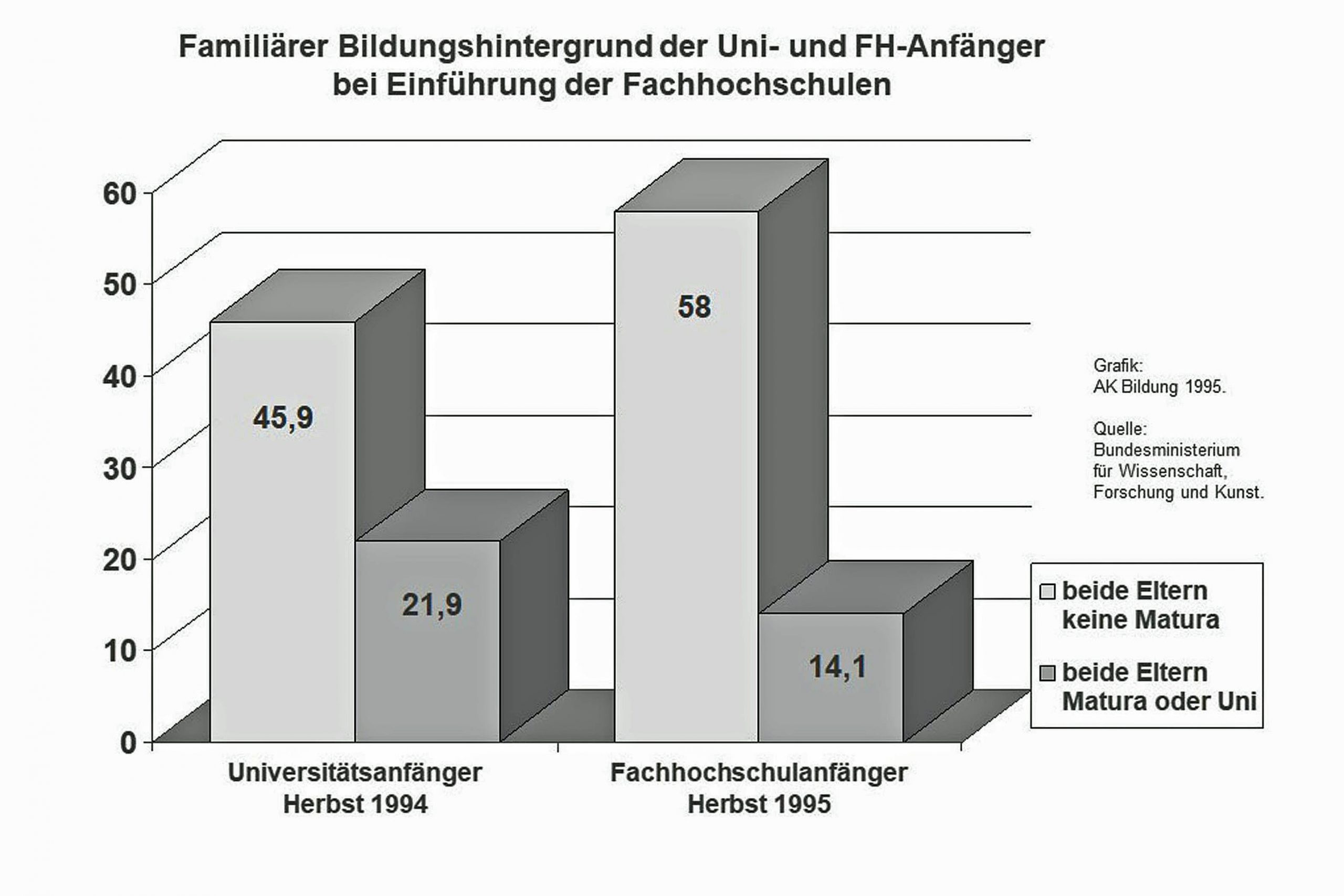

Schon der familiäre Hintergrund der Studierenden des ersten FH-Jahrgangs bewies, dass das neue Angebot tatsächlich einen Beitrag zum Abbau von Bildungsprivilegien leisten konnte.

Nicht einmal zwei Jahrzehnte später sind FH-Studien ein selbstverständlicher Bestandteil der österreichischen Bildungslandschaft mit über einem Fünftel der Studierenden geworden und sie haben nicht wenig zum Abbau des extremen Bildungsprivilegs der „Eliten“ beigetragen.

Die ab der zweiten Hälfte der 1990er Jahre eingerichteten Fachhochschullehrgänge und Fachhochschulen haben nicht wenig zum Abbau des extremen Bildungsprivilegs der „Eliten“ beigetragen.

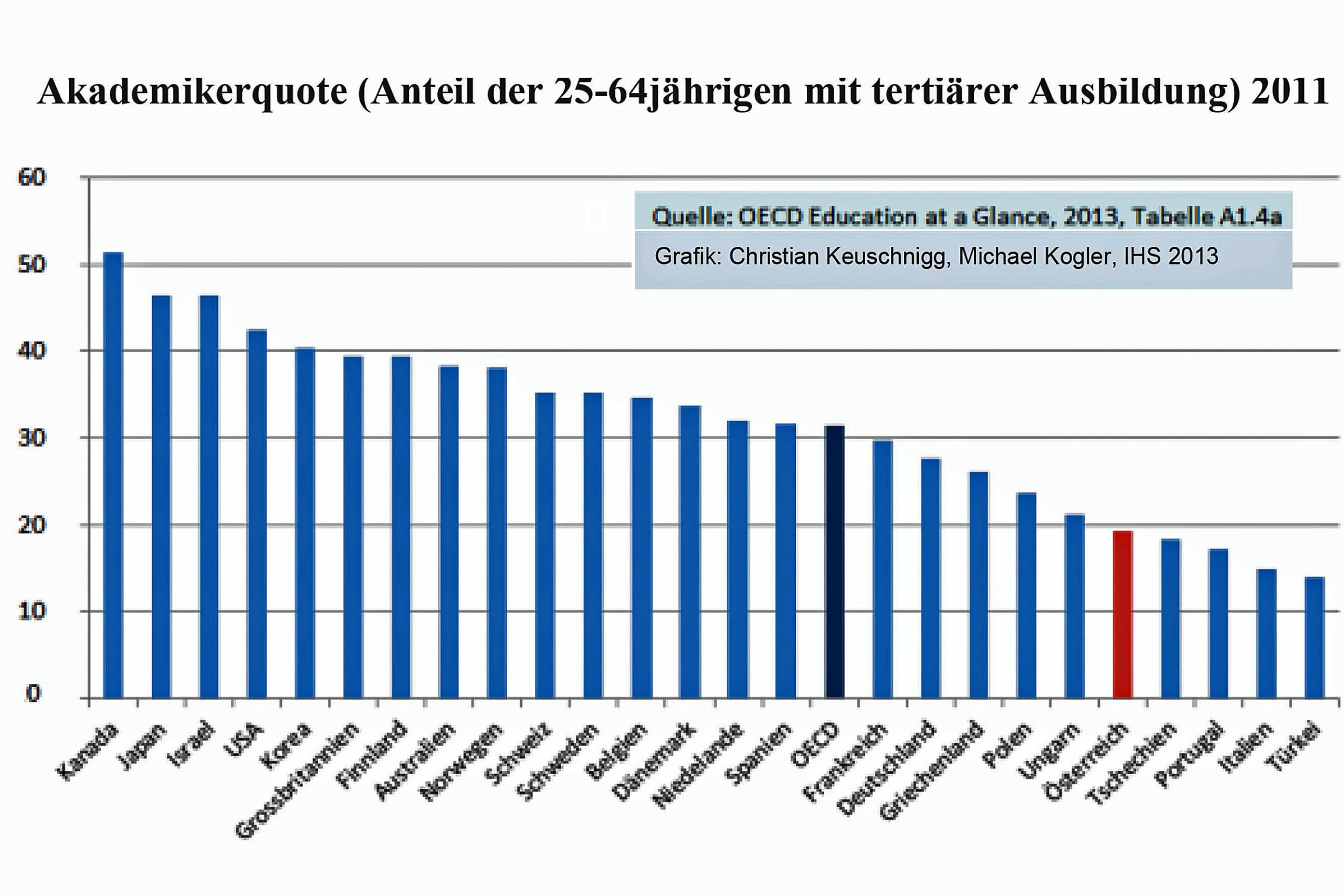

Als Erbe der Habsburgermonarchie und der selektiven Bildungspolitik der rechtskonservativen und dann faschistischen Regierungen in Österreich lag die Akademiker:innenquote, der Anteil an Hochschulabsolvent:innen in der Wohnbevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren, damals bei äußerst beschämenden 2,8 Prozent. Bis 2000 konnte die Quote auf 14 Prozent gesteigert werden, bis 2011 dann auf 19 Prozent, was den Erfolg der Öffnungspolitik vor der ÖVP-FPÖ-Regierung sichtbar machte. Österreich zählte nach einer Recherche des Instituts für höhere Studien (IHS) trotzdem noch immer zu den Schlusslichtern innerhalb des Wirtschaftszusammenschlusses OECD, auch wenn man nicht mehr wie noch 20 Jahre zuvor die vorletzte Position einnahm.

Die Wiedererrichtung (nicht nur finanzieller) Zugangshürden bildete sich in der Statistik für 2019 deutlich ab, die Akademiker:innenquote war auf 16,5 Prozent gefallen. Dem Ziel der Trendumkehr und der neuerlichen Öffnung des Studienzugangs für junge Menschen aus weniger privilegierten Familien im aktuellen Regierungsprogramm scheint man allerdings bisher nicht nähergekommen zu sein, wie aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage Anfang Februar dieses Jahres hervorgeht. „Der Standard“ berichtete darüber zu Recht unter dem Titel: „Weg zur sozialen Gleichheit an Hochschulen ist noch weit“. Hinsichtlich des so wichtigen Ausbaus von berufsbegleitenden und berufsermöglichenden Studienangeboten an den Fachhochschulen sind auch die Länder gefordert, die den vereinbarten Anteil an zusätzlichen Plätzen nicht erreicht haben.

Eines scheint klar: Ohne Verzicht auf Studiengebühren bei allen überwiegend aus Steuermitteln finanzierten Angeboten wird das Regierungsziel, die „soziale Dimension in der Hochschulbildung“ zu verstärken, nicht erreichbar sein. Eine ebenso unabdingbare Voraussetzung ist die im bildungspolitischen Fachjargon als Durchlässigkeit bezeichnete Öffnung und Vernetzung von Bildungswegen im vorgelagerten Bereich. Nur dann macht auch die 2017 eingeführte Ausbildungspflicht bis 18 erst Sinn.

Gegen gläserne Decken im Bildungssystem – Vielfalt von Bildungswegen

Der Abbau von Diskriminierung im Schulbereich ist nicht nur Voraussetzung für einen breiten Zugang zu Hochschulstudien, sondern auch für am Arbeitsmarkt gefragte Qualifikationen insgesamt. Eine der zentralen Maßnahmen der Bildungsoffensive der Kreisky-Jahre war deshalb der Ausbau von „maturaführenden“ Bildungsangeboten außerhalb des achtjährigen Gymnasiums (AHS-Langform). Dazu gehörte die Errichtung von Oberstufengymnasien in den Bezirksstädten, vor allem aber der Ausbau des Angebots an Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) wie Handelsakademien, Höheren Technischen Lehranstalten oder Schulen für wirtschaftliche Berufe. Sie bieten, und das ist in dieser Form weltweit einmalig, vollen Zugang zum Hochschulsektor und gleichzeitig eine sehr gute berufliche Qualifikation. Die Aussicht, nach der Matura eine freiere Wahl zwischen gefragter Berufstätigkeit und Studium zu haben als nach der AHS-Matura, sollte auch Familien mit kleinem Haushaltsbudget die Entscheidung für einen längeren Schulbesuch in der Oberstufe erleichtern. Die Rechnung ging auf, wie aus der Bildungsstatistik 2019 ersichtlich ist. Unter den höchsten Bildungsabschlüssen der Wohnbevölkerung sind 18,5 BHS-Absolvent:innen ausgewiesen und damit fast die Hälfte aller Maturant:innen.

In der Kreisky-Ära wurde mit dem Ausbau des Angebots an berufsbildenden Schulen mit Matura begonnen. Sie bieten, und das ist in dieser Form weltweit einmalig, vollen Zugang zum Hochschulsektor und gleichzeitig eine sehr gute berufliche Qualifikation.

Für AK und ÖGB besonders wichtig war die Vernetzung mit den Fachschulen, um durch den Umstieg in eine BHS mit verhältnismäßig geringem Zeitverlust den Weg zur Matura offenzuhalten. Das berufsbildende Schulwesen hat aber noch eine weitere Funktion, um Ausbildungschancen zu sichern: Es hilft dabei, das schwankende Lehrstellenangebot auszugleichen.

Während der 1990er Jahre ging des Lehrstellenangebot aber in einem so großen Ausmaß zurück, dass das Bereitstellen von Fachschulen als Alternative aus vielen Gründen nicht mehr ausreichte. Auch die finanzielle Unterstützung von Lehrbetrieben, die während der Wirtschaftskrise der frühen 1980er Jahre Ausbildungsplätze gesichert hatte, konnte das Problem nicht mehr lösen. Deshalb arbeiteten ÖGB und AK das Konzepte für ein „Auffangnetz“ aus, das Jugendlichen, die vergeblich eine Lehrstelle suchen, eine überbetriebliche Ausbildungschance bieten sollte. Gleichzeitig machten sie Druck, bis 1997 auf dieser Grundlage das „Jugendausbildungssicherungsgesetz“ beschlossen wurde. 2008 folgte die gesetzliche Ausbildungsgarantie für junge Menschen bis 25, verbunden mit der Möglichkeit, die gesamte Lehrausbildung in überbetrieblicher Form zu absolvieren.

Schließlich folgte 2016 die Ausbildungspflicht bis 18, um Jugendliche, die von sich aus keines der Angebote annehmen, nicht zu verlieren. Wie wichtig das von ÖGB und AK vor einem Vierteljahrhundert gestartete „Auffangnetz“ gerade in Krisenzeiten ist, belegt die Statistik der Wirtschaftskammer für das Corona-Jahr 2020. Im ersten Pandemie-Jahr hätten ohne die überbetriebliche Lehrausbildung um 8,2 Prozent weniger junge Leute einen Lehrplatz gefunden als 2019. So waren es nur 5,6 Prozent, weil die überbetriebliche Ausbildung um 20 Prozent mehr Lehranfänger:innen aufnahm. Trotzdem gaben die Regierungsparteien dem Druck der Arbeitgeber:innenvertretungen nach, verknüpften die überbetriebliche verpflichtend mit der betrieblichen Ebene und wollen das überbetriebliche Angebot zugunsten der Betriebsförderung so weit wie möglich einschränken.

Seit 1997 erreichten ÖGB und AK die Ausbildungsgarantie für junge Menschen bis 25 mit einer überbetrieblichen Lehrausbildung und eine Ausbildungspflicht bis 18. Die Bedeutung dieses „Auffangnetzes“ zeigt sich wieder während der Pandemie. Trotzdem setzt die Regierung aktuell auf das Aushungern der überbetrieblichen Angebote zugunsten der Betriebsförderung.

Der ÖGB und vor allem die Gewerkschaftsjugend forderten seit Beginn der Zweiten Republik das Herauslösen der Lehrausbildung aus dem Gewerberecht und die Anerkennung der Lehre als Teil des Bildungssystems. Schon in der Ersten Republik verlangten Gewerkschafter:innen außerdem die Ausweitung der Berufsschulzeit. Das konnte bis heute nicht in vollem Umfang erreicht werden, aber ein entscheidender Schritt gelang 1969 mit der Beschlussfassung des Berufsausbildungsgesetzes. Die Ausweitung der Berufsschulzeit ließ dagegen von der ersten Forderung bis zur Verwirklichung 80 Jahre auf sich warten. 1995 wurde sie nach harten Auseinandersetzungen mit der Wirtschaftskammer bis zu einer Verfassungsklage mit der gesetzlichen Verankerung von Englisch, Deutsch und Politischer Bildung als Pflichtfächern an der Berufsschule eingeführt und im Schuljahr 1999/2000 erstmals für alle Lehrlinge verwirklicht.

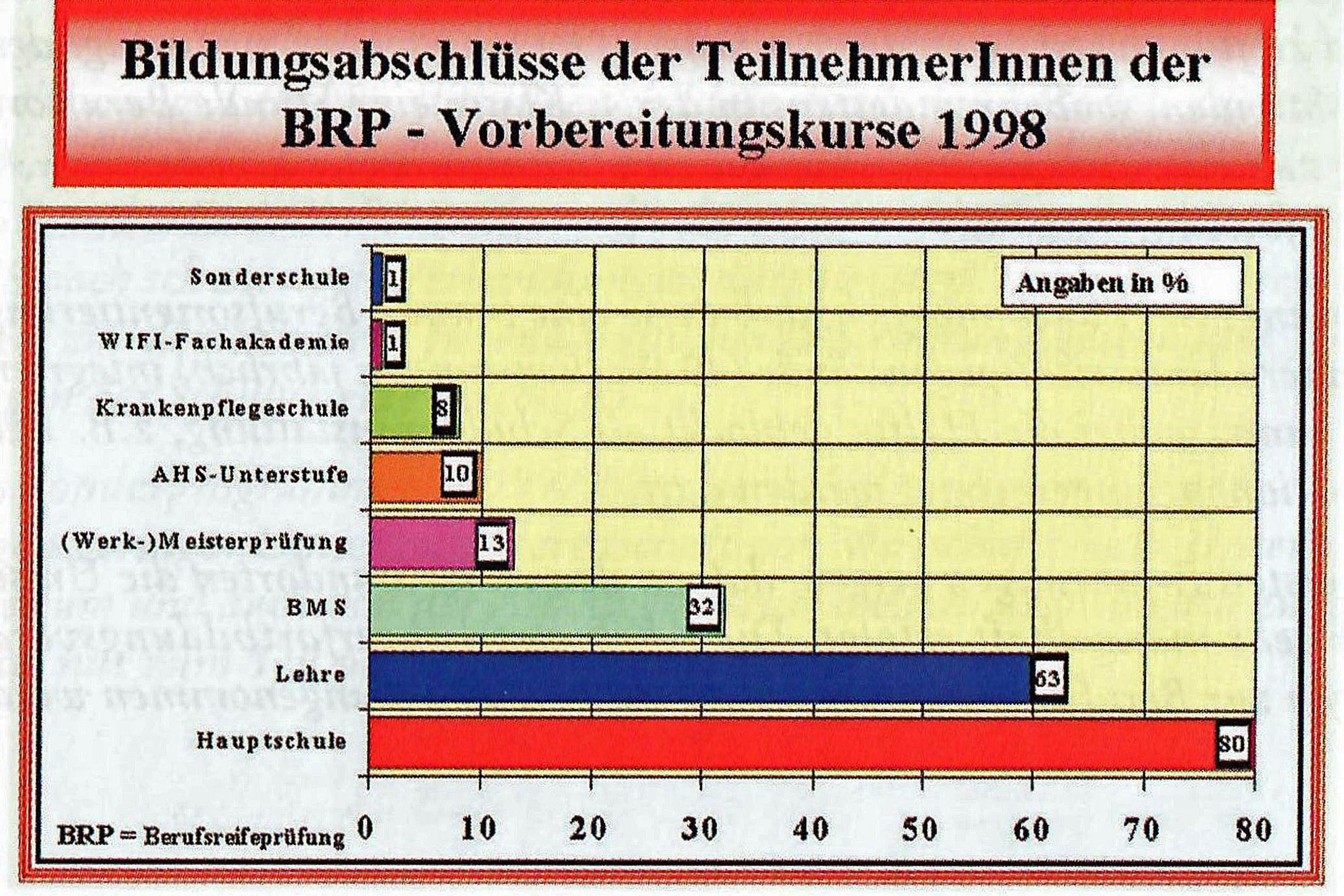

Die erwähnte Anerkennung der Berufsausbildung beim Zugang zu den Fachhochschulen trug ebenfalls zur Aufwertung der Lehre im Bildungssystem bei, noch wichtiger war aber die Einführung der Berufsreifeprüfung (BRP) 1997 mit dem erklärten Ziel, die „Bildungssackgasse Lehre“ zu durchbrechen, auch dies eine Errungenschaft, die den Arbeitnehmer:innen-Interessenvertretungen zu verdanken ist. Der große Unterschied zur seit 1979 möglichen Studienberechtigungsprüfung war, dass sie den allgemeinen Hochschulzugang für Interessierte ohne Matura öffnete, nicht nur für spezielle Studienrichtungen. Die direkte Verbindung mit der Lehre gelang allerdings erst 2008 im zweiten Anlauf. Die angestrebte Integration der Vorbereitung in das Berufsschulangebot und damit in das öffentliche Bildungssystems lässt zwar noch immer auf sich warten, aber beim Modell „Lehre mit Matura“ ist die Vorbereitung kostenlos, wenn eine Teilprüfung schon während der Lehrzeit absolviert wird.

Die von ÖGB und AK 1997 durchgesetzte Berufsreifeprüfung durchbrach die „Sackgasse Lehre“ und machte den Bildungsweg „Lehre mit Matura“ möglich.

Die BRP erwies sich als Erfolgsprojekt, wenn der Anteil an Lehrabsolvent:innen im Vergleich zu den Fachschulabsolvent:innen auch nicht so hoch blieb wie im ersten Jahr nach der Einführung.

Bis 2007 absolvierten über 12.000 Personen die Berufsreifeprüfung, und allein 2020 traten insgesamt rund 4.500 Personen an Schulen zu einer BRP-Prüfung an – die Prüfungen an den Erwachsenenbildungseinrichtungen sind in der Statistik nicht ausgewiesen. Was die „Lehre mit Matura“ betrifft, haben sich laut Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) zwischen 2008 und 2019 etwa fünf Prozent der Lehrlinge auf die BRP-Matura vorbereitet und an die 5.000 von ihnen auch tatsächlich alle Prüfungen geschafft. Michael Sturm vom BFI Österreich, dem Dachverband der Berufsförderungsinstitute von AK und ÖGB, nach langjähriger Erfahrung: „Heute stellt die BRP das bedeutendste bildungspolitische Instrument des zweiten Bildungsweges dar.“

Bildung als Demokratiegrundlage

Wenn Gewerkschaft und Arbeiterkammer von Bildung sprechen, meinen sie nicht allein die Vermittlung von theoretischen und praktischen Kenntnissen, die das Leben verbessern und am Arbeitsmarkt gefragt sind. Franz Mrkvicka, bis 2000 Leiter des Bildungsbereichs der AK, fasste die Ziele der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer:innen, wenn sie sich in Bildungspolitik einmischen, knapp zusammen: „Bildung muss eine dreifache Qualifizierung ermöglichen – für das Berufsleben, für das Leben in einer demokratischen Gesellschaft, für die persönliche Lebensbewältigung und Gestaltung.“

Ebenso sorgten ÖGB und AK dafür, dass die Berufsschulen vom Recht auf Schülervertretung nicht ausgeschlossen wurden.

Diese Position reihte sich in eine Tradition ein, die bei der freigewerkschaftlichen Bildungsarbeit der 1920er Jahre ihren Ausgang nahm. Richard Robert Wagner, der Organisator der ersten Wiener Gewerkschaftsschule, schrieb 1931 in „Arbeit&Wirtschaft“, als faschistischer Populismus die Demokratie zunehmend infrage stellte: „Die Arbeiter müssen vieles lernen, um aus Betriebs- und Staatsuntertanen demokratisch Mitwirkende in Betrieb und Gesellschaft zu werden. … [Sie müssen] verstehen, worum es jeden Tag geht, soll die Demokratie … nicht bloßer Schein, sondern wirkliche ‚Herrschaft des Volkes‘, Mitgestalten des öffentlichen Lebens … sein und nicht den demagogischen Angriffen faschistischer, volksverachtender Reaktionen erliegen.“

Die Arbeiter müssen vieles lernen, um aus Betriebs- und Staatsuntertanen demokratisch Mitwirkende in Betrieb und Gesellschaft zu werden.

Richard Robert Wagner, Organisator der ersten Wiener Gewerkschaftsschule, 1931

Was Arbeitnehmer:innen (und wie sie alle Bewohner:innen eines Landes) lernen müssen, um demokratiefit zu werden, definierte Hans Fellinger, Bildungsverantwortlicher der AK Wien in den 1960er Jahren, im AK-Jahrbuch 1963: „Bildungsarbeit als sozialer Auftrag … bedeutet gleichzeitig ‚Politik auf weiteste Sicht‘ durch Schulung und Erziehung der Arbeitnehmer zu selbständig denkenden Menschen, die objektiv kritisch urteilen können.“