Menschen mit Behinderungen in Werkstätten: Leben in Armut

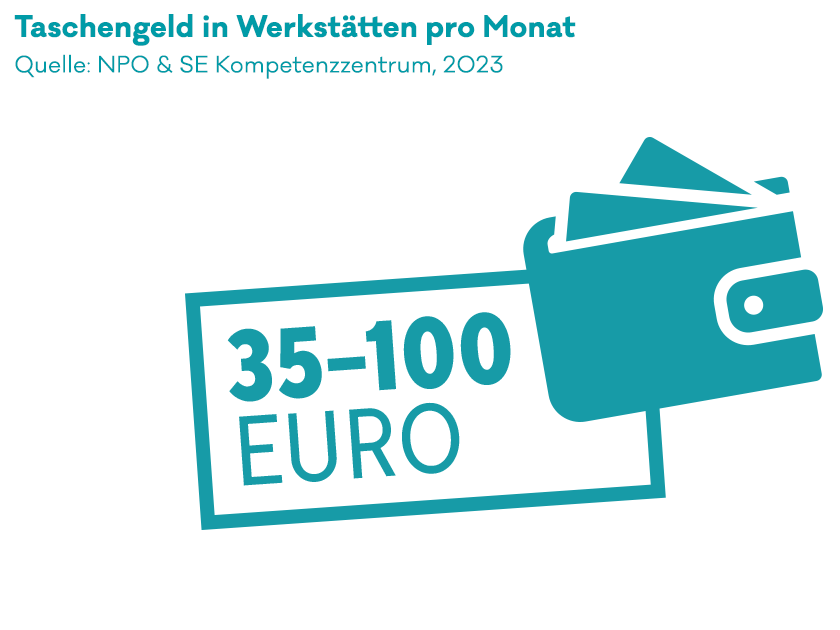

Der Status „Arbeitsunfähigkeit“ ist ein verheerendes Urteil. Er hält Betroffene vom Arbeitsmarkt fern, schränkt ihre beruflichen Möglichkeiten ein und schreibt ihnen damit einen Teil ihres Lebens vor. Bei Menschen mit Behinderungen handelt es sich um keine homogene Gruppe. Für alle gleich allerdings ist: Sie erhalten nur ein Taschengeld für ihre Arbeiten, sind nur unfall-, aber nicht voll sozialversichert. Sie müssen auch ohne Pensionsversicherung, Krankenversicherung oder einen Anspruch auf Krankenstand auskommen. Je nach Wohnsetting gibt es zusätzlich Sozialhilfe, allenfalls eine Waisenpension sowie zusätzlich erhöhte Familienbeihilfe und Pflegegeld. Viele von ihnen leben trotzdem von unter 1.000 Euro im Monat.

Das Förderungssystem ist unübersichtlich, die Situation prekär, wie Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrats, weiß: „Von dem Geld wird bei betreutem Wohnen wieder viel abgezogen – den Personen bleibt dabei nur sehr wenig übrig. Die Situation ist besonders schwierig, da viele Menschen behinderungsbedingt höhere Kosten zu tragen haben, beispielsweise für Therapien.“ Da bleibt nichts übrig, um ein Vermögen oder ein Polster für das Alter aufzubauen. In der Folge sind viele Menschen mit Behinderungen ihr Leben lang von ihren Eltern abhängig und landen irgendwann in der Altersarmut. Im System sei nicht vorgesehen, dass die Menschen irgendwann nicht mehr in die Werkstatt gehen müssen, meint Klaus Widl: „Bis auf wenige Ausnahmen liegt das Einkommen von Menschen mit Behinderungen unter der Armutsschwelle – sowohl im Haupterwerbsalter als auch in der Pension. Damit leben sie in Armut.“ In Europa ist das einzigartig. Und all das verstößt gegen die Menschenrechte.

Verbesserungen für junge Menschen mit Behinderung in Werkstätten

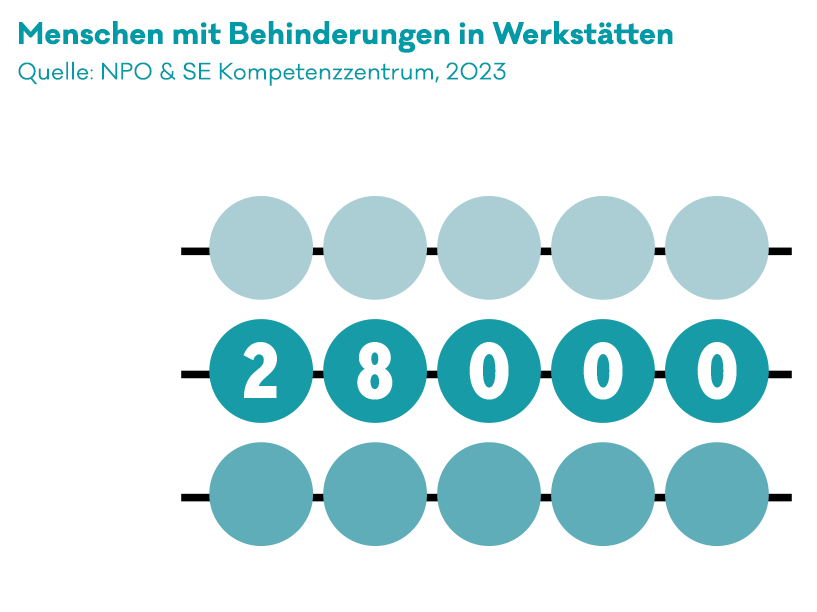

28.000 Menschen mit Behinderungen sind in den Werkstätten tätig. Diese werden auch Tages- und Beschäftigungsstrukturen genannt. Seit vielen Jahren fordern sowohl der Behindertenrat als auch die Arbeiterkammer und die Volksanwaltschaft eine Änderung dieses Systems hin zu sozialversicherungspflichtiger Entlohnung. „Lohn statt Taschengeld“, so die Forderung, die auch im Programm der aktuellen Regierung steht. Doch die Mühlen mahlen langsam, wenn es um die Rechte von Menschen mit Behinderungen geht. Ein erster kleiner Schritt erfolgte Anfang 2024 durch eine Gesetzesänderung: Menschen mit Behinderungen unter 25 Jahren dürfen nicht mehr als „arbeitsunfähig“ eingestuft werden.

Das bedeutet vor allem: Junge Menschen können sich Hilfe beim AMS holen, können dort Weiterbildungen besuchen, ihre Talente oder Fähigkeiten herausfinden und erhalten Unterstützung bei der Arbeitssuche. Etwas, das Menschen, die als arbeitsunfähig eingestuft wurden, bisher verwehrt blieb. Für Klaus Widl ist dies ein wichtiger Vorstoß, „weil sonst der Weg für das ganze Leben vorgezeichnet ist. Es gibt nämlich kaum Übertritte zwischen dem System der Beschäftigungsstrukturen und dem ersten Arbeitsmarkt. Für viele gilt: einmal Beschäftigungsstruktur, immer Beschäftigungsstruktur.“ Volksanwalt Bernhard Achitz findet die Frage der Arbeitsunfähigkeit insgesamt nicht mehr passend und erklärt: „In den vergangenen Jahrzehnten hatte man die Einstellung, Menschen mit Behinderungen seien ‚arme Hascherl‘, um die man sich kümmern müsse und die Essen, einen Platz zum Schlafen und medizinische Hilfe brauchen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Moderne Politik für Menschen mit Behinderungen verlangt deren Integration.“

Menschen mit Behinderungen in Werkstätten Entwicklungen aufzeigen

Die Gesetzesänderung für unter 25-Jährige ist also eine vielversprechende Entwicklung. Welche Folgen diese Gesetzesänderung für junge Menschen mit Behinderungen aber in der Realität haben wird, muss sich erst zeigen. Es gibt dabei nämlich ein Problem, wie Silvia Hofbauer, Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt und Integration in der AK Wien, erklärt: „Diese Änderung ist extrem wichtig und wurde lange von uns gefordert. Was dabei allerdings von der Politik vergessen wurde, ist, dass es dafür zusätzliches Geld und Personal braucht, um Angebote zu schaffen.“

Denn Integration kostet Geld, und dieses muss investiert werden – nicht aus Nächstenliebe, wie Silvia Hofbauer findet, sondern weil es um Menschenrechte geht und auch die UN-Behindertenrechtskonvention eine Verbesserung in Österreich dringend fordert. Im Herbst 2023 veröffentlichte diese eine umfangreiche Liste mit Empfehlungen, bei denen Österreich säumig ist – unter anderem bei einem existenzsichernden Einkommen als Voraussetzung für ein gutes und eigenständiges Leben.

Bis auf wenige Ausnahmen

liegt das Einkommen von Menschen

mit Behinderungen unter

der Armutsschwelle.

In Europa ist das einzigartig.

Klaus Widl, Präsident

des Österreichischen Behindertenrats

Lohn statt Taschengeld in den Werkstätten zu zahlen wäre ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. 2021 hat das Sozialministerium dazu eine Studie beauftragt, um die Kosten und Auswirkungen dieser Umstellung zu analysieren. In der fiktiven Rechnung arbeitete das Team des NPO-Kompetenzzentrums der Wirtschaftsuniversität rund um Selma Sprajcer mit der Annahme, dass Menschen mit Behinderungen statt des Taschengeldes einen Lohn von 1.180 Euro brutto pro Monat sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld bekommen. Dadurch würden viele weitere Leistungen wie Sozialhilfe, Waisenpensionen oder auch erhöhte Familienbeihilfen wegfallen. Aktuell beziehen 73 Prozent der Personen in den Werkstätten Pflegegeld, 71 Prozent erhöhte Familienbeihilfe und 24 Prozent Waisenbezug. Stattdessen würden diese Menschen aber Versicherungszeiten und einen Anspruch auf Alterspension erwerben.

Lohn statt Taschengeld

Selma Sprajcers Team wählte für die Kalkulation einen Durchrechnungszeitraum von 55 Jahren. In der Rechnung gibt es viele verschiedene Positionen, die berücksichtigt werden. Denn aktuell kommen die Einkommensflüsse der Menschen mit Behinderungen teilweise vom Land, teilweise vom Staat, teilweise von den Werkstatteinrichtungen und von der Sozialversicherung. Würde man das System von Taschengeld auf Lohn umstellen, würden sich die Geldflüsse verschieben. In der Durchrechnung würde eine Person mit Behinderung durchschnittlich auf ein Plus von ca. 5.200 Euro pro Jahr kommen, die Sozialversicherung würde ebenfalls ein Plus von rund 5.800 Euro pro Person und Jahr machen. Bund und Trägereinrichtung würden ungefähr neutral aussteigen, einzig die Länder würden einen Negativsaldo von 11.100 Euro pro Jahr und pro Person verzeichnen.

Sprajcer erklärt: „Wir sind davon ausgegangen, dass sich keine Gesetze ändern, sondern wir nur berechnen, wie viel die Umstellung von Taschengeld auf Lohn kosten würde. Jetzt hat man die Zahlen, um wirklich darüber sprechen zu können. Die Umstellung wäre ein komplexes Langzeitprojekt.“ Ein Projekt, das im Begriff ist, endlich zu starten. Der Bund und die Länder haben sich Mitte März 2024 zu 54 Millionen Euro bekannt, die in die sozialversicherungspflichtige Entlohnung von Menschen mit Behinderungen investiert werden sollen. 36 Millionen Euro kommen dabei vom Bund, der Rest wird von den Ländern finanziert. Zusätzlich sollen die Länder an neuen und bestehenden Projekten arbeiten, um Menschen mit Behinderungen besser in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.

Wegschauen geht nicht mehr

Denn während die Umstellung von Taschengeld auf Lohn ein wichtiger Schritt ist, so kann er noch nicht das Ende der Reise sein. Martin Ladstätter ist ausgebildeter Menschenrechtler und Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrats. Er ist auch ein Mensch mit Behinderung und sagt ganz klar: „Würde Lohn statt Taschengeld etwas verändern? Natürlich würde es das, sehr viel sogar. Würde es aber die UN-Konvention umsetzen? Ganz klar nein. Es würde die Ausbeutung beenden, aber nicht die Inklusion befördern.“ Denn langfristig müsse das Ziel sein, Menschen mit Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt zu inkludieren.

Auch Klaus Widl bestätigt: „Berufliche Teilhabe ist ein wichtiger Teil der gesellschaftlichen Teilhabe. Personen, die beruflich in Sonderwelten sind, in denen sie fast ausschließlich Kontakt zu Menschen mit Behinderungen haben, werden sich auch im privaten Bereich hauptsächlich in solchen segregierten Sonderwelten bewegen.“ Martin Ladstätter zieht einen Vergleich: Die Anzahl der Menschen, um die es in der Diskussion gehe, entspreche etwa allen Beschäftigten von Bregenz, Eisenstadt und Klosterneuburg zusammengenommen. Die Rechte einer so großen Gruppen stehen nicht zur Diskussion.

Und er warnt: „Es ist angenehmer wegzuschauen, aber das geht langsam nicht mehr. Es passiert etwas. Aber suchen wir uns jetzt die Fittesten heraus und bauen nur für diese Konzepte? Oder erstellen wir Systeme, die alle umfassen und inkludieren?“ Dafür muss ein inklusiver Arbeitsmarkt bereits bei einem inklusiven Bildungssystem beginnen, denn häufig werden Kinder mit Behinderungen schon dort ausgesondert und haben keine andere Möglichkeit, als nach der Schulzeit in einer Beschäftigungsstruktur tätig zu sein.

Potenzial für den Arbeitsmarkt

Ein inklusiver Arbeitsmarkt bedeutet nicht, dass es keine Werkstätten und Beschäftigungsstrukturen mehr brauchen wird. Denn die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen sind vielfältig und sehr unterschiedlich. Diese Bedürfnisse gilt es auf Augenhöhe zu hören und zu berücksichtigen. Werkstätten sollten nicht die Norm sein, und ein Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt sollte grundsätzlich allen offenstehen. Silvia Hofbauer von der AK Wien sieht auch für den Arbeitsmarkt unausgeschöpftes Potenzial: „Es muss das Ziel sein, Menschen mit Behinderungen mehr in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Denn viele haben ein großes Arbeitspotenzial, das man nicht außer Acht lassen darf. Sie können ganz viel, haben viele Kompetenzen. Wir sollten auf sie nicht verzichten.“

Weiterführende Links:

Barrierefreiheit: Drei Unternehmen erklären, wie es klappt

Inklusion in der Arbeitswelt statt höflichem Schweigen

Das Papier wird ungeduldig: Gratisdownload der Inklusions-Ausgabe