Mittlerweile wissen wir: COVID-19 unterscheidet sehr wohl nach Einkommen, Vermögen, Berufsgruppe, ethnischer Zuschreibung, Schichtzugehörigkeit und Geschlecht. Bestimmte Bevölkerungsgruppen sind dem Virus deutlich mehr ausgesetzt als andere und sind gleichzeitig von den Folgen einer Erkrankung deutlich stärker betroffen. Laut einer aktuellen Studie des deutschen Robert Koch Instituts (RKI) besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen sozialem Status und der Gefahr, an Corona zu erkranken oder sogar daran zu sterben. Das Sterberisiko sei demzufolge in Regionen mit stark unterdurchschnittlichem Einkommen 50 bis 70 Prozent höher als in wohlhabenderen Gegenden.

Der Witz mit dem Test für Arme über einen „vermögenden Umweg“ machte in Österreich kaum die Runde, was vielleicht an humoristischen Eigenarten liegen mag, wohl aber auch daran, dass der Staat hierzulande eine deutlich aktivere Rolle spielt als jenseits des Atlantiks. Vom Virus als großem Gleichmacher kann in Österreich keine Rede sein – trotz staatlicher Hilfsprogramme in Milliardenhöhe haben sich bestehende Ungleichheiten seit Pandemiebeginn verschärft.

Dabei hat die türkis-grüne Regierung mit 42,28 Milliarden Euro doppelt so viel bereitgestellt wie der EU-Schnitt. Nur: „Durchgesickert“, wie es so schön heißt, ist davon wenig. Und während sich die Nachbarländer zusehends aus der Rezession arbeiten, taumelt Österreich vor sich hin. Das ist vor allem deshalb problematisch, weil die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, die die Europäische Union vorgibt, derzeit deutlich vielversprechender sind als in der Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008.

Die Folgen von 2008 sind bis heute spürbar

Vor wenigen Tagen, am 7. Mai, beschäftigten sich die 27 Staats- und Regierungschefs der EU, Vertreter*innen der EU-Institutionen und der Sozialpartner auf einem EU-Sozialgipfel im südeuropäischen Porto mit der wirtschaftlichen und sozialen Zukunft nach der Pandemie. Damit, wie aus Corona die vielbeschworene „Chance“werden kann, „wie die soziale Dimension Europas gestärkt werden kann, um den Herausforderungen des Klimawandels und des digitalen Wandels gerecht zu werden“, wie es in der Ankündigung zum Gipfel hieß.

Die Lehren, die die EU aus der Corona-Krise zieht, sind entscheidend – denn die falschen Reaktionen auf die Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008 und danach sind in den einzelnen Mitgliedsstaaten heute noch spürbar. Die Frage ist also: Was hat die EU aus der Vergangenheit gelernt? Und was macht Österreich heute, wo das Land in eine Stagflation steuert, daraus?

anderem auf die Wirtschafts- und Finanzkrise zurück.

Seit zehn Jahren erhebt Ökonomin Ulrike Huemer vom Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) im Auftrag der Arbeiterkammer den jährlichen Arbeitsmarktmonitor. „Seither erleben wir eine enorme Spreizung innerhalb der EU“, sagt Huemer. Die Ökonomin führt das auf die Wirtschafts- und Finanzkrise an sich zurück und insbesondere auf die daran anschließende Staatsschuldenkrise samt den von der sogenannten Troika – einem Gremium aus Internationalem Währungsfonds (IWF), Europäischer Zentralbank (EZB) und Europäischer Kommission – verordneten Sparprogrammen seit dem Jahr 2010. „Insbesondere Griechenland hat massiv darunter gelitten, die Arbeitslosigkeit ist explodiert, die Beschäftigung zurückgegangen, Griechenland schlitterte in eine langanhaltende Rezession“, erklärt Huemer.

Im Arbeitsmarktmonitor werden jährlich diverse Arbeitsmarktindizes der einst 28 und durch das Ausscheiden Großbritanniens nunmehr nur noch 27 Mitgliedsstaaten erhoben. Ein Blick auf den Monitor 2020 (der die Folgen der Corona-Pandemie noch nicht berücksichtigt) zeigt: Während einige Länder, wie etwa Deutschland und Polen, sich relativ rasch berappelten, sind es vor allem südeuropäische Länder, die bis heute unter den Folgen leiden. So hat sich das Gros der Mitgliedsstaaten bis 2019 in puncto „allgemeine Leistungskraft des Arbeitsmarktes“ (Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum und Produktivität) weitgehend erholt, während Griechenland, Italien, Zypern und auch Finnland nach wie vor unter dem Niveau von vor 2008 rangieren. Österreich erreichte in dieser Indexkategorie mit 2018 wieder Vorkrisenniveau. Im Bereich „Erwerbsteilnahme“, welcher die Arbeitsmarktintegration unterschiedlicher Personengruppen erhebt, ist auffällig, dass Österreichs Performance relativ zu den EU-Mitgliedsstaaten eine der stabilsten war. Laut Huemer dürfte das unter anderem auf ein bereits damals etabliertes Kurzarbeitsprogramm zurückzuführen sein, das noch größere Verwerfungen am Arbeitsmarkt verhindern konnte.

Zahl der arbeitslosen Personen inkl. Schulungsteilnehmer*innen in Österreich, Ende April 2021 (AMS)

Eine fatale Fehlannahme

Dass andere Länder deutlich stärker unter der Finanz- und Wirtschaftskrise litten und sich teils bis heute nicht vollständig erholt haben, kommt für Oliver Picek, Ökonom beim Momentum Institut, wenig überraschend. Er ortet massive Verfehlungen in der wirtschaftspolitischen Krisenpolitik der EU. Ab 2010 habe sich unter Federführung nordeuropäischer Länder, allen voran Deutschlands, eine „wirtschaftsliberale Ideologie“ verfestigt, die die südeuropäischen Länder zwang, ihre Staatsausgaben massiv zu kürzen. Die Entscheidung, von nun an eine knallharte Austeritätspolitik zu fahren, fußte auf der – empirisch kaum belegten – Annahme, eine zu hohe Staatsverschuldung ginge zulasten der wirtschaftlichen Erholung eines Landes und eine Kürzung der Staatsausgaben locke Investor*innen an, was wiederum das Wachstum ankurble.

Eine fatale Fehlannahme, die höchstwahrscheinlich weniger auf mangelnde Fachkompetenz als auf politische Interessen zurückzuführen ist.

Statt ambitionierte staatliche Investitionspakete zu schnüren, habe man damals „in die Krise hineingekürzt“, kritisiert Picek. Die massiven Kürzungen der Staatsausgaben entfachten eine Abwärtsspirale: Der private Konsum brach noch mehr ein, wodurch Unternehmen noch weniger produzierten und der Staat noch weniger Steuern einnahm, was wiederum dazu führte, dass der Konsum noch weniger wurde und so weiter. Der Rest ist bekannt und findet seinen Höhepunkt unter dem Label „Griechenland-Krise“.

Österreich sei damals – trotz einer EU auf wirtschaftspolitischen Abwegen – mit einem blauen Auge davongekommen, erinnert sich Adi Buxbaum, AK-Experte für europäische Sozialpolitik. Im Jahr 2008 erreichte die Gewerkschaft in einigen Branchen hohe Kollektivvertragsabschlüsse, und 2009 folgte eine Steuerreform, was zusammen zu einem deutlichen Anstieg der Nettoeinkommen führte. „Somit blieben der private Konsum und die Inlandsnachfrage hoch“, erklärt Buxbaum.

Frauen erhalten weniger Hilfen

Die mit März 2020 einsetzende Wirtschaftskrise ist von anderer Art als jene von 2008 und danach. Einzelhandel und Dienstleistungsbetriebe blieben während der Lockdowns größtenteils geschlossen, aufgrund der Kontaktbeschränkungen kamen Hotellerie, Gastronomie, Kunst-, Kultur- und Eventbranche fast völlig zum Erliegen. Neben wirtschaftspolitischen Instrumenten hängt der Aufschwung zuvorderst davon ab, wann eine entsprechend hohe Durchimpfungsrate wieder ein „normales“ Leben zulässt.

Die EU vollzieht derzeit natürlich

keinen Linksschwenk, aber sie wählt

aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit

einen anderen Krisenmodus.

Adi Buxbaum, AK-Experte für europäische Sozialpolitik

Von der Krise sind vulnerable Gruppen am stärksten betroffen, besonders Frauen. Sie verlieren ihren Arbeitsplatz europaweit häufiger als Männer, die Belastung durch unbezahlte Hausarbeit – Stichwort: Homeschooling – hat indes deutlich zugenommen. In einem Beitrag im „Infobrief EU & International“ der Arbeiterkammer zu Anfang des Jahres ist von einer schleichenden Rückkehr zu den Geschlechterrollen der Biedermeierzeit die Rede. Und die Vergabe der staatlichen Corona-Hilfen scheint diese Ungleichheiten noch zu verstärken, da Männer überdurchschnittlich viele Mittel erhalten.

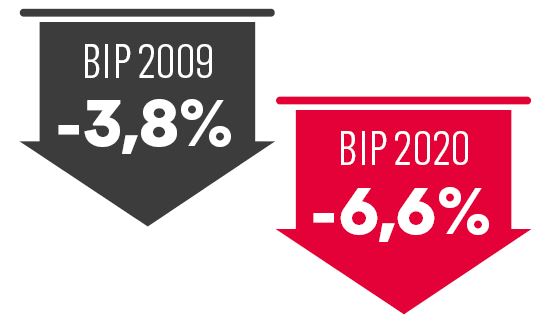

Insgesamt ging die Wirtschaftskrise an Österreich alles andere als spurlos vorüber. Das BIP brach 2020 laut Statistik Austria um 6,6 Prozent ein. Laut Prognosen wird es noch bis Ende 2022 dauern, bis zumindest das Vorkrisenniveau erreicht ist. Die Erwerbsarbeitslosigkeit stieg im März 2020 sprunghaft auf 562.000 an, mit Ende März 2021 waren immer noch knapp 460.000 Menschen ohne Arbeit oder in Schulungen. Zum Vergleich: Im März 2019 waren es knapp 370.000. Zudem befinden sich (Stand Ende März) rund 485.000 Menschen in Kurzarbeit, im März 2020 waren es 102.000 – im Mai 2020 dann 1,3 Millionen.

Historische BIP-Einbrüche

Anders, aber nicht links

Doch auf EU-Ebene scheint man – im Rahmen des Vorstellbaren – aus den Fehlern des vergangenen Jahrzehnts gelernt zu haben. „Die EU vollzieht derzeit natürlich keinen Linksschwenk, aber sie wählt aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit einen anderen Krisenmodus“, erklärt AK-Experte Buxbaum.

Insgesamt 1,6 Billionen Euro soll der EU-Haushalt bis 2027 umfassen, der größte in der Geschichte der Staatengemeinschaft. Unter anderem sollen mit der Schaffung des SURE-Finanzierungsinstruments bis zu 100 Milliarden Euro jährlich im Kampf gegen Arbeitslosigkeit zur Verfügung stehen. Aus dem 750 Milliarden Euro schweren EU-Wiederaufbaufonds soll Österreich rund 3,5 Milliarden Euro erhalten. Mit Ende März 2020 setzte die EU sogar den Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) bis Ende 2022 außer Kraft, damit „nationale Regierungen so viel Liquidität wie nötig in die Wirtschaft pumpen können“, wie es von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen damals hieß. Eine Zäsur für eine Institution, die den „ausgeglichenen Haushalt“ zum Nonplusultra auserkoren hatte.

Der SWP sollte die Mitgliedsstaaten in der Vergangenheit dazu verpflichten, die Haushaltsverschuldung auf 60 Prozent und die Neuverschuldung auf drei Prozent des BIPs zu begrenzen. Ein Pakt, der es Staaten in der Vergangenheit verunmöglichte, sich mittels staatlicher Investitionen aus der Krise zu manövrieren. AK-Experte Buxbaum spricht mit Blick auf die heutigen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen von „positiven Signalen“ – „ob das genutzt wird, bleibt den Mitgliedsstaaten überlassen“.

Ein Comeback-Plan mit Altbekanntem

Bisher sieht es in Österreich nur bedingt danach aus. Zwar waren die Corona-Hilfen der Regierung durchaus üppig, wie erwähnt im Schnitt doppelt so hoch wie in anderen EU-Staaten, jedoch orientierten sich die wirtschaftspolitischen Instrumente, wie Umsatzersätze, Fixkostenzuschüsse und Steuererleichterungen, hauptsächlich an den Interessen von Großunternehmen. „Der Schutzschirm für Großunternehmen und Landwirte war sehr dicht, und Mehrfachförderungen wurden bewusst in Kauf genommen“, kritisiert Buxbaum.

Den Ökonom*innen zufolge sollten vor allem untere und mittlere Einkommen gestärkt werden, indem man etwa das (im EU-Schnitt unterdurchschnittlich geringe) Arbeitslosengeld von 55 auf 70 Prozent des Einkommens erhöht. Denn Menschen mit geringem Einkommen sind eher bereit, das zusätzliche Geld gleich wieder auszugeben, etwa für allfällige Anschaffungen wie eine Waschmaschine. Bisher beließ es die Regierung allerdings bei zwei Einmalzahlungen von je 450 Euro. Einen entsprechenden Antrag der SPÖ im Nationalrat, die Arbeitslosenunterstützung von 55 auf 70 Prozent zu erhöhen, lehnten ÖVP, Grüne und NEOS Ende April ab.

Mitte April präsentierten Türkis-Grün ihren „Wirtschaftlichen Comeback-Plan der Bundesregierung für die Zeit nach der Pandemie“. Laut diesem Plan, der bis Redaktionsschluss größtenteils aus Ankündigungen und Überschriften bestand, soll ein nicht näher spezifizierter Milliardenbetrag in die Stärkung des österreichischen Standorts sowie in die digitale und ökologische Transformation gesteckt werden.

Bekannt ist, dass die Investitionsprämie für Unternehmen von drei auf fünf Milliarden Euro aufgestockt wird, wodurch 55 Milliarden an Investitionen ausgelöst werden sollen, welche wiederum zwischen 500.000 und 800.000 Jobs bringen sollen.

„PR-Show“

Buxbaum kritisiert die „PR-Show“ rund um diese Maßnahmen. Versprechungen von Hunderttausenden Arbeitsplätzen könnten nicht halten, da es vorwiegend nur ein Vorziehen von ohnehin geplanten Investitionen geben wird. Für ihn scheinen zusätzliche 25.000 bis 50.000 Jobs realistisch – „zu wenig angesichts der hohen Arbeitslosigkeit“. Andere Maßnahmen, die so bereits aus dem Regierungsprogramm bekannt sind, würden nun mit EU-Wiederaufbaufonds-Mitteln finanziert werden. Für Buxbaum bleibt offen: „Was ist am Ende fresh money?“

„Das geht grundsätzlich in die richtige Richtung – aber das ist deutlich zu wenig“, kritisiert auch Picek mit Blick auf den Comeback-Plan. Er verweist auf eine Berechnung des Momentum Instituts, wonach durch das zaghafte Vorgehen der Regierung in den kommenden Jahren jährlich 20 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung fehlen werden. Die wirtschaftliche Erholung werde sich dadurch deutlich verzögern, „einige Zehntausend werden dadurch dauerhaft arbeitslos bleiben“, prognostiziert Picek. Trotz Impfung und wirtschaftlicher Erholung bleibe somit ein Sockel an Langzeitarbeitslosen.

Besser jetzt als (vielleicht) nie

Beide Ökonomen plädieren dafür, besser jetzt als gleich staatliche Investitionen zu tätigen. Einerseits sei das Geld auf den Finanzmärkten derzeit denkbar günstig – „der Staat wird de facto fürs Schuldenmachen bezahlt“, sagt Picek. Außerdem sei nicht gewiss, wie lange die EU den Stabilitäts- und Wachstumspakt noch aussetzt. Stand heute soll die Ausnahmeregelung bis Ende 2022 gelten. Dann droht möglicherweise ein ähnliches Szenario wie in der Folge der Staatsschuldenkrise 2010.

Der Staat wird de facto

fürs Schuldenmachen bezahlt.

Oliver Picek, Momentum Institut

Die 3,5 Milliarden Euro, die die Regierung aus dem EU-Fonds erhält, sind seitens der Union an enge Vorgaben geknüpft, mindestens 37 Prozent der Mittel müssen in die Bekämpfung der ökologischen Krise fließen. Laut Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sollen es hierzulande sogar 46 Prozent sein. Darauf folgt die Standardformel: Durch grüne Investitionen soll die Krise zur Chance werden. So soll ein Großteil der EU-Förderungen in die Ökologisierung des Verkehrs und in „ökologische Investitionen in Unternehmen“ fließen.

Doch viele der nun ergriffenen „Chancen“ wären auch ohne Krise so umgesetzt worden. Die SPÖ kritisierte noch Mitte April im Nationalrat, dass lediglich vier Prozent der Projekte, die aus dem EU-Fonds finanziert werden sollen, tatsächlich neu sind. 96 Prozent seien bereits umgesetzt, beschlossen oder längst in Planung. Ein beträchtlicher Teil des Wiederaufbaufonds diene vielmehr dazu, bestehende Budgetlöcher zu stopfen beziehungsweise in Richtung Pensionsausgaben umzuschichten.

Ob das reicht, um die sozialen Verwerfungen der Corona-Krise abzufedern und Österreich in eine grüne Zukunft zu führen, ist fraglich. Denn klar ist auch: Wirtschaftswachstum und Investitionen allein werden weder die soziale Ungleichheit bereinigen noch die ökologische Krise bekämpfen.

Florian Wukovitsch, Referent für ökologische Ökonomie der AK, begrüßt die Anstrengungen der Regierung in Sachen Umweltschutz prinzipiell. Teile des Programms „lesen sich sehr ambitioniert“, fasst er zusammen. Neben den wichtigen Weichenstellungen, die von der Regierung derzeit getroffen werden, „sind aber mehr arbeitsmarktpolitische Maßnahmen notwendig“. Insgesamt, so fordert der Umweltökonom, brauche es „sämtliche politische Instrumente“, um eine sozial-ökologische Transformation zu gestalten. Und hier seien nachhaltige Investitionen zwar ausgesprochen wichtig, aber eben nicht alles. Bei sämtlichen Maßnahmen, nicht zuletzt bei den Steuern, „müssen die Verteilungswirkungen sehr genau beachtet werden“, fordert Wukovitsch. „Die Klimafrage“, betont er außerdem, „ist im Kern eine soziale Herausforderung.“

Am Ende wird es nicht reichen, die Leier von der „Krise als Chance“ hochfrequent in eine Kamera zu sprechen. Das wirtschaftspolitische Möglichkeitsfenster, das die EU derzeit öffnet, sollte die österreichische Regierung tunlichst nutzen – in Verbindung mit einem selbstbewusst auftretenden Staat, der sich weniger an Wachstum und Beschäftigung als solchem, sondern vielmehr an einer sozial und ökologisch nachhaltigen Zukunft orientiert. Ein Staat, der das Primat der Politik ernst nimmt, wirkt nicht nur gegen soziale Verwerfungen und die ökologische Krise, sondern auch gegen zynische Witze.

Drei Fragen zum Thema an Anna Hehenberger, Ökonomin Momentum Institut

Laut einer Erhebung des Momentum Instituts von Anfang März profitieren Frauen viel weniger von den Corona-Hilfen als Männer. Wie lässt sich diese Diskrepanz erklären?

Einerseits gehen mehr als die Hälfte der Corona-Hilfen an Unternehmen verschiedenster Branchen, der Rest verteilt sich auf Hilfen für Arbeitnehmer*innen, Familien, die allgemeine Öffentlichkeit oder den Klimaschutz. Andererseits spielen Geschlechterunterschiede im öffentlichen und privaten Raum eine Rolle: Hilfen an Unternehmen unterstützen Frauen oft schon wegen ihrer Unterrepräsentation in den meisten Branchen weniger stark. Die Investitionsprämie zum Beispiel wird vor allem Sektoren wie der Warenherstellung oder dem Bau helfen. Der Frauenanteil in diesen Branchen liegt bei nur 14 bis 26 Prozent. Die Gehaltsunterschiede ziehen sich durch: Die Kurzarbeitsentschädigung wird auf Basis des Vorkrisengehalts bemessen. Wer also weniger verdient hat, erhält auch weniger Kurzarbeitsgeld.

Das bedeutet, bestehende Ungleichheiten werden vertieft?

Ja, die Corona-Krise verschärft aber nicht nur geschlechterspezifische Ungleichheiten, sondern auch Ungleichheiten bei (Lebens-)Einkommen oder Bildungschancen.

Was wären denn Mittel und Wege, um dem entgegenzuwirken?

Bei der Krisenbewältigung müssen Frauen, ihre Beschäftigungsarten und Lebensrealitäten viel stärker mitgedacht werden. Unabhängig von der Corona-Krise ist es höchste Zeit für ein flächendeckendes Angebot zur Ganztagsbetreuung von Kindern. Zusätzlich müssen gesellschaftlich notwendige, sinnvolle Jobs – die nämlich hauptsächlich von Frauen gemacht werden – endlich auch die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Gute Arbeitsbedingungen und eine anständige Entlohnung sind die ersten Schritte, die es braucht.