Die Corona-Pandemie, wenn auch nicht überwunden, scheint uns derzeit zumindest eine Verschnaufpause zu gönnen. Während die Durchimpfung voranschreitet, steigt auch das Bruttoinlandsprodukt wieder, laut Prognosen sogar schneller als angenommen. Auch in puncto Arbeitsmarkt zeichnet sich ein positiver Trend ab.

„Gerade jetzt“ ist daher ein günstiger Zeitpunkt für staatliche Investitionen, fordert Jana Schultheiß, Referentin für öffentliche Haushalte und Sozialstaat in der AK Wien. Kurzfristig, um Menschen in Beschäftigung zu bringen; langfristig, um nachhaltigen öffentlichen Wohlstand zu fördern. Zudem seien die finanzpolitischen Rahmenbedingungen geradezu ideal: Der Staat kann sich aktuell zum Nulltarif verschulden, und die nationalen und europäischen Budgetregeln sind ausgesetzt, die sonst eine große Barriere beim öffentlichen Vermögensaufbau bilden.

Klimaziele

Auch Schultheiß kennt die eingangs erwähnten Floskeln. Sie betont, in Sachen Investitionen gehe es jetzt nicht nur darum, „zu investieren, allein um Arbeitsplätze zu schaffen“, sondern auch darum, entscheidende „soziale und ökologische Weichenstellungen“ zu tätigen. Die Ökonomin spricht von „intelligentem Investieren“, in die Bereiche Gesundheit, Bildung, Pflege und Umweltschutz. Branchen, die den öffentlichen Wohlstand fördern, deren Relevanz in Zukunft wächst und deren ökologischer Fußabdruck eher gering ist.

Ein weiterer Hebel, um Arbeitsmarkt und Umweltschutz zu versöhnen, besteht laut Dominik Wiedenhofer, Senior Scientist am Institut für Soziale Ökologie der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), in einer Reduktion der Erwerbsarbeitszeit statt Einkommenssteigerungen. Statt mehr und mehr Arbeitsplätze zu schaffen, könnte die vorhandene Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden – bestenfalls insgesamt reduziert und besser gestaltet werden.

Arbeit, das ist für viele Menschen nicht nur Einkommen, sondern Identifikation, soziale Teilhabe, ein Feierabendbier mit Kolleg*innen. Doch Studien zeigen: Je höher das Einkommen einer Person, umso größer ist im Schnitt deren ökologischer Fußabdruck. Denn mit dem Einkommen steigt auch der Konsum. Ökologisches Gewissen und Parteipräferenz spielen kaum eine Rolle. Hierbei geht es laut Wiedenhofer nicht nur um Superreiche, die durch die Welt jetten und mit Jachten durch die Gegend fahren. Der überwiegende Teil der in Österreich lebenden Menschen lebt auf zu großem ökologischem Fuß.

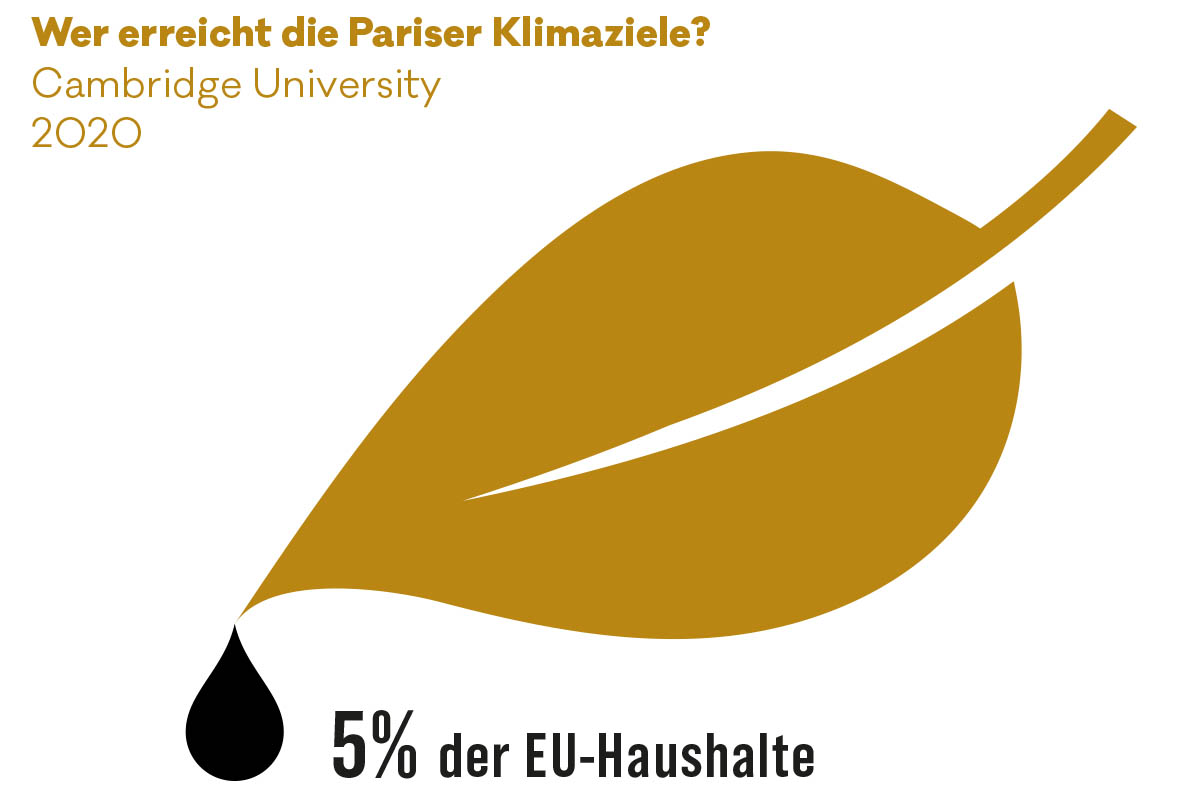

In Zahlen: Ein*e durchschnittliche*r EU-Bürger*in verursacht laut einer Studie der Cambridge University jährlich 8,2 Tonnen CO2. Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, dürften es maximal zwischen 2,5 und 3,3 Tonnen sein. Das schaffen laut Studie nur fünf Prozent der EU-Haushalte.

Kunststück der Vereinbarkeit

Anders formuliert: Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, werden ein paar kosmetische Eingriffe nicht reichen. Es braucht tiefgreifende Transformationsprozesse in den Bereichen Produktion, Konsum, Verkehr, Landwirtschaft und Energie. Eine Studie der Universität für Bodenkultur Wien , an der neben rund einem Dutzend Wissenschafter*innen auch Wiedenhofer beteiligt war, zeigt in diesem Kontext: In den meisten Fällen werden Emissionen, die durch Technologie und Effizienzgewinne eingespart werden, vom Wirtschaftswachstum wieder wettgemacht. Das heißt, dass zwar relativ zur Wirtschaftsleistung weniger CO2 emittiert wird, absolut steigt der Ausstoß trotzdem. Die Autor*innen legen nahe, ökologische Nachhaltigkeit und Wirtschaftswachstum ließen und lassen sich (in den meisten Fällen) nicht vereinbaren.

Für Wiedenhofer steht fest, dass eine Arbeitszeitreduktion nur dann ökologisch nachhaltige Effekte erzielen kann, wenn in der Folge weniger und nachhaltiger konsumiert – ergo weniger und sauberer produziert – wird. Damit müsse die Maßnahme gesamtgesellschaftlich auch mit einer Reduktion und Veränderung des Konsums einhergehen – „alles andere wäre wirkungslos“. Wohl wissend, dass eine solche Forderung einige Stolpersteine beinhaltet: Das Einkommen von Geringverdiener*innen muss verschont bleiben.

Wiedenhofer warnt jedoch davor, die Komplexität einer solchen Maßnahme zu unterschätzen. Es ist zum Beispiel nicht ausgemacht, dass Lohnabhängige, die fortan weniger arbeiten, diese Zeit nicht nutzen, um übers Wochenende in den Süden zu fliegen – vor allem, wenn die Flugindustrie weiterhin mit Steuergeldern gestützt wird.

Eine Reduktion der Wochenarbeitszeit kann nur ein kleiner Baustein in einem großen Transformationsprozess sein und muss in einen entsprechenden Maßnahmenmix eingebettet sein, betont Wiedenhofer. Hierzu zählt der Umweltexperte mitunter eine radikale ökosoziale Steuerreform, den Abbau klimaschädlicher Subventionen, Verbote besonders klimaschädlicher Aktivitäten (wie eben Kurzstreckenflüge), die schrittweise Erhöhung von Produktstandards (Energieeffizienz, Lebensdauer, Reparaturfähigkeit und Wiederverwertbarkeit) und staatliche Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge sowie umweltfreundliche Infrastrukturen.

Weg vom BIP

Für AK-Expertin Schultheiß bedeutet das auch, dass der Staat entsprechende Qualifizierungs- und Fortbildungsprogramme auf den Weg bringen muss. So müssen beispielsweise (Langzeit-)Arbeitslose für Jobs mit guten Zukunftsaussichten qualifiziert werden, während Beschäftigte in ökologisch nicht nachhaltigen Branchen eine Perspektive brauchen.

Auf einer grundsätzlicheren Ebene fordert Wiedenhofer eine Abkehr vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Wohlstandsindikator: „Das BIP ist ein Maß für Austausch, Produktion und Konsum von Gütern und Dienstleistungen, nicht mehr und nicht weniger.“ Wirtschaftswachstum bedeute nicht automatisch einen Gewinn an Lebensqualität und Wohlstand, schon gar nicht für alle gesellschaftlichen Gruppen.

Mit Blick auf Arbeitsmarkt und ökologische Krise bleibt also zu fragen: Was für ein Wohlstand – und für wen? Bedeuten mehr Investitionen, mehr Arbeitsplätze und mehr Wachstum am Ende auch mehr Wohlstand? Was verstehen wir als Gesellschaft überhaupt darunter? Regelmäßige Billigflüge gen Süden und PS-starke Autos oder weniger Lohnarbeit, mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys und eine intakte Umwelt? Fest steht allein: Die Zeit drängt.