Mit diesem Statement unterstützte der ÖGB das Verstaatlichungsvorhaben der Bundesregierung, der Politiker der Volkspartei (ÖVP) und der sozialdemokratischen, damals sozialistischen Partei (SPÖ) und ein kommunistischer Minister angehörten. Der erste Verstaatlichungsbeschluss des Nationalrats erfolgte kurz darauf und einstimmig, 1947 wurde neben der Grundstoff- und Schlüsselindustrie auch die Elektrizitätswirtschaft einbezogen.

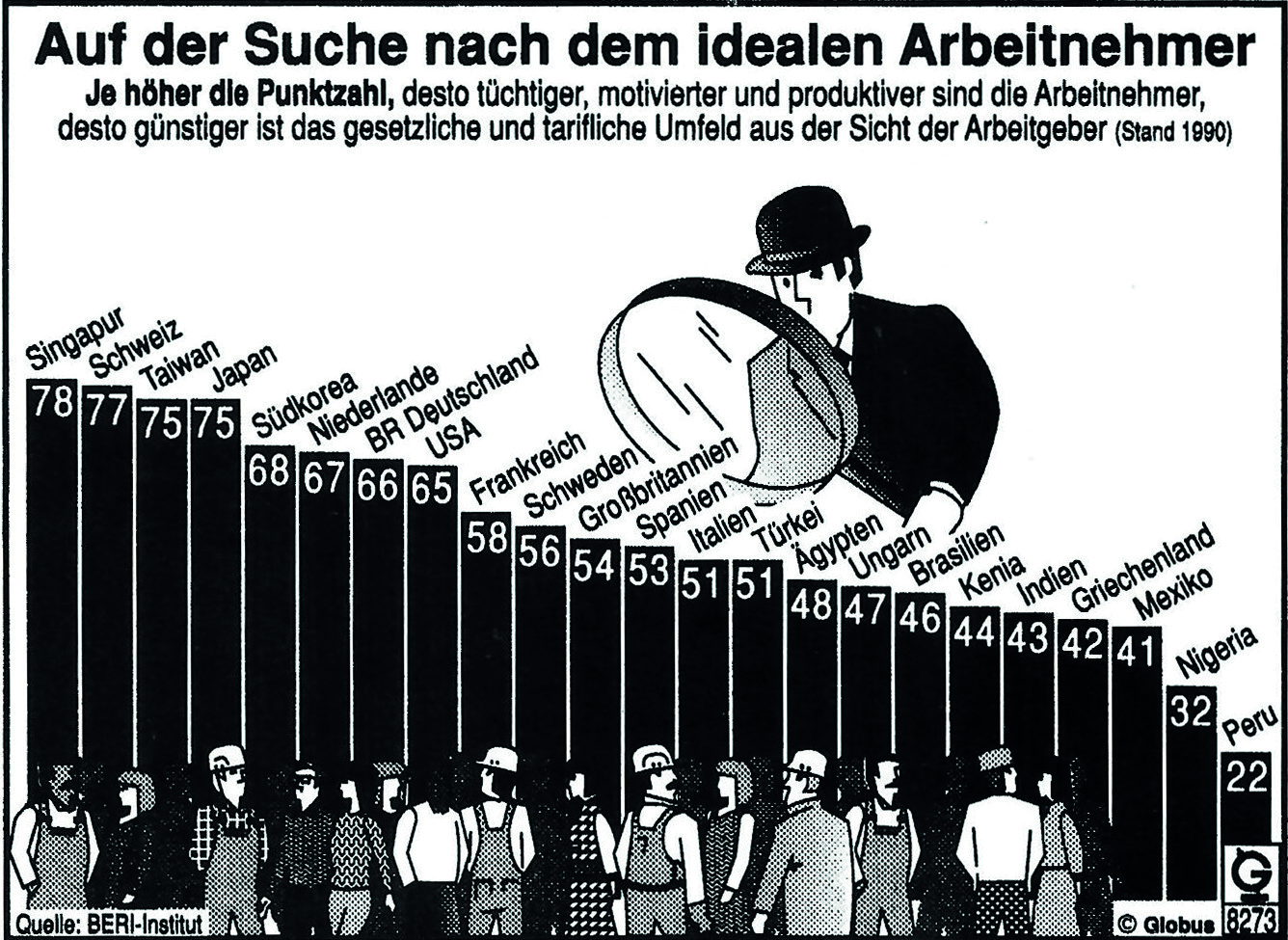

Das Genfer BERI-Institut fragte 1990 Unternehmen nach dem/der idealen ArbeitnehmerIn: Er/Sie ist billig, schafft viel, streikt nicht und kann leicht „geheuert und gefeuert“ werden – die meisten Sozialstaaten lagen in diesem Ranking deshalb nur im Mittelfeld. Im neoliberalen Zeitalter übernahm staatliche Standortpolitik häufig solche Benchmarks – die Privatisierungsideologie war eine der Konsequenzen.

Die für ein Land mit kapitalistischer Marktwirtschaft höchst ungewöhnliche Verstaatlichungspolitik war die einzige Chance, die spätestens ab 1938 in deutschem Besitz befindlichen und zum Großteil nach dem „Anschluss“ an Hitler-Deutschland neu entstandenen Unternehmen – wie die Linzer Eisen-, Stahl- und Chemiewerke – für Österreichs Volkswirtschaft zu sichern: Die alliierten Sieger und Befreier beanspruchten das „deutsche Eigentum“ für sich. Die USA, England und Frankreich verlangten bei der Übergabe an Österreich eine Garantie, dass die früheren Eigentümer nicht zurückkehrten, im Land gab es keine Privaten mit ausreichender Kaufkraft, und wenigstens der Anspruch auf die Unternehmen in der Sowjetzone musste gesichert bleiben.

Die Entscheidung erwies sich als richtig, die „Verstaatlichte“ wurde zum Motor des wirtschaftlichen Wiederaufbaus, auch für die Privatwirtschaft. Darüber hinaus vergrößerte sie den finanziellen Spielraum für den Ausbau von Infrastruktur und Sozialstaat. Die Bilanz nach einem Vierteljahrhundert: Investitionen in die verstaatlichten Unternehmungen aus Budgetmitteln von 2,3 Milliarden Schilling standen Leistungen von 32,87 Milliarden Schilling gegenüber, dazu Steuerzahlungen von 35 Milliarden. Mehr als 105.000 Menschen arbeiteten in Betrieben der „Verstaatlichten“ und damit ein Fünftel aller in der Industrie Beschäftigten.

Brigitte Pellar

Freie JournalistInnen

Dieser Artikel erschien in der Ausgabe Arbeit&Wirtschaft 1/19.

Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin

brigitte.pellar@aon.at

oder die Redaktion

aw@oegb.at