Eigentlich sollte Lori Wallach begeistert sein. Seit drei Jahrzehnten kämpft die US-Konsument:innenanwältin gegen den Freihandel. Für sie ist er ein Werkzeug großer Konzerne, um weltweit auf Kosten der Arbeitenden und der Umwelt Profite zu maximieren. Vor einem Vierteljahrhundert galt Wallach als „Symbolfigur der Globalisierungsgegner aus aller Welt“ (so damals „Der Spiegel“). Sie stand an der Spitze des „Battle of Seattle“, wo Zehntausende gegen die Welthandelsorganisation WTO protestierten. Aber jetzt verfolgt Lori Wallach, inzwischen 61 Jahre alt, mit Entsetzen die erratische Zollpolitik der Trump-Regierung.

Diese werde die US-Wirtschaft gegen die Wand fahren und das nützliche Instrument der Zölle völlig diskreditieren, fürchtet Wallach laut dem Magazin „Atlantic“. Denn der während der COVID-Pandemie in den klassischen Industriestaaten gemachten Erfahrung, dass im Notfall essenzielle Produkte, etwa Medikamente, erst weit von ausgelagerten Produktionsstätten in Übersee herangeschleppt werden müssen, werde keine klare Strategie der Reindustrialisierung entgegengesetzt. Im Kern gehe es Trump immer nur um steuerliche und gesetzliche Erleichterungen für seine Freund:innen in „Big Tech“, „Big Oil“ und „Big Pharma“.

Gewerkschaften uneins

Auch bei den US-Gewerkschaften, die zumeist schon lange gegen offene Handelsgrenzen eingestellt sind, herrscht nun Unbehagen. Liz Shuler, Präsidentin des größten US-Gewerkschafts-Dachverbands AFL-CIO, formuliert das so: Einerseits konnten „Zölle ein effizientes Instrument zur Unterstützung unserer Industrien und zum Schutz heimischer Jobs“ sein. Andererseits führten Trumps Angriffe auf Kollektivverträge sowie die personelle Schwächung des Arbeitsministeriums in die falsche Richtung. Insider:innen fügen hinzu, dass die beiden größten Gruppen innerhalb der 15 Millionen Beschäftigte vertretenden AFL-CIO – die konservativen Bauarbeiter:innen und die eher linken Lehrer:innen und öffentlich Bediensteten – von der Zollpolitik direkt kaum betroffen sind. Positiv sprachen sich die stark betroffenen United Autoworkers (UAW) aus, die sogar Trump im Wahlkampf unterstützten. Die Zahl der Beschäftigten in der Autobranche ist von 1,5 Millionen am Höhepunkt in den späten 1970er-Jahren auf wenige Hunderttausend geschrumpft. Pro Trump war lange Zeit auch die Führung der vor allem in der Transport-Branche starken „Teamsters Union“.

Inzwischen befürchtet allerdings auch deren Präsident, Sean O’Brian, der Unternehmer:innenfreund Trump wolle „die Gewerkschaften dezimieren“. Das „Economic Policy Institute“, ein den US-Gewerkschaften nahestehender Thinktank, nennt Trumps Umgang mit Zöllen „unklug“. Sie sollten nicht Selbstzweck sein, sondern gezielt und in Verbindung mit anderen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit in einzelnen Produktionsbereichen dienen. Gemischt fällt auch das Urteil von Ulrich Brand, Professor für Internationale Politik an der Universität Wien, aus.

Wir sollten den Gedanken der ,Deglobalisierung‘ wieder stark machen.

Ulrich Brand, Professor für Internationale Politik

„Grundsätzlich finde ich Zölle als Instrument wirtschaftspolitischer Regulierung und für Einnahmen des Staates sinnvoll“, so Brand zu Arbeit&Wirtschaft. Es gebe eine lange und richtige Kritik an der Freihandelspolitik, die tendenziell die ohnehin schon mächtigen Länder und Unternehmen starke. Brand: „Dann wirken Zölle als Ausgleichsmechanismen und auch zur Schaffung der Möglichkeit, wirtschaftlich schwächere Länder und eigene Wirtschaftsstrukturen zu stärken, die dann hoffentlich solidarisch und ökologisch sind.“ Zölle konnten auch heimische „Sozial- und Umweltstandards schützen“. Das zeige etwa die europäische Border Adjustment Tax. Diese „Grenzausgleichssteuer“ der EU soll ab 2026 eine Art CO₂-Zoll auf Importe emissionsintensiver Produkte wie Stahl, Zement und Aluminium aufschlagen, um eine Produktionsverlagerung in Länder mit weniger Klimaschutz zu verhindern.

Handelsbilanzdefizit der USA

Etablierte Ökonom:innen lehnen Zölle freilich als Gift fürs Wachstum und als Inflationstreiber mehrheitlich ab. In Österreich warnte WIFO-Chef Gabriel Felbermayr in der „Kleinen Zeitung“ vor „verheerenden Konsequenzen“ eines Handelskriegs für alle Beteiligten, auch für die USA. Doch Trumps Ärger über die Ungerechtigkeit der Welt hat eine reale Basis. Das eine Billion Euro betragende US-Handelsbilanzdefizit bedeutet einen enormen Kaufkraftabfluss und den Verlust von immer mehr Arbeitsplatzen. Allein zu China beträgt es 300 Mrd. Euro im Jahr.

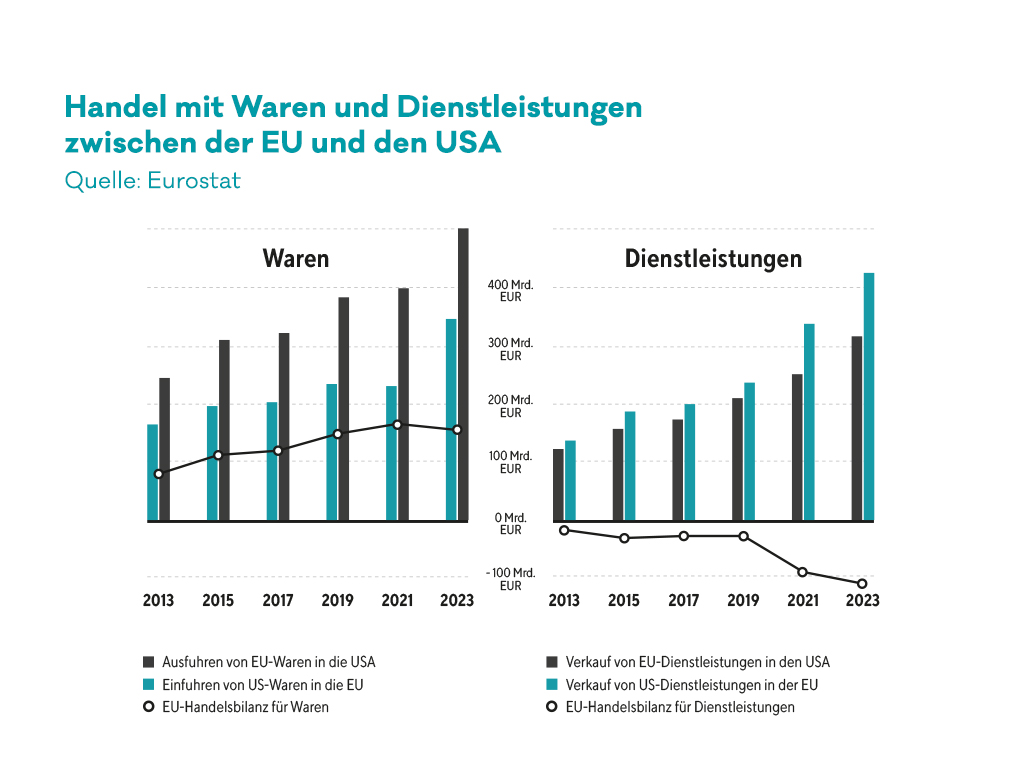

Die EU hatte im Warenhandel mit den USA zuletzt einen Überschuss von 157 Mrd. Euro im Jahr. Bei Dienstleistungen haben die USA einen – offiziellen – Überschuss von 109 Mrd. Euro; in Summe schneidet die Union also um fast 50 Mrd. Euro besser ab. An der Spitze der europäischen Exporte stehen dabei Pharmaprodukte, Fahrzeuge und Maschinen, aus den USA kommen vor allem Erdöl und Gas, Flugzeuge und ebenfalls pharmazeutische Waren. Für Österreich sind die USA nach Deutschland der zweitwichtigste Handelspartner und ein wachsender Markt für Produkte der Umwelt- und Pharmatechnik bis hin zu Waffen und Wein. Österreichs Überschuss betrug 2024 an die 8,5 Mrd. Euro, der höchste im Handel mit einem einzelnen Land. Überraschenderweise ist auch Österreichs Dienstleistungsbilanz mit den USA leicht positiv, wozu neben Finanz- und Versicherungsgeschäften auch Exporte von Software und Österreich-Reisen von US-Tourist:innen beigetragen haben.

Die Bilanz zeigt bei den Dienstleistungen allerdings nicht die ganze Wahrheit. Amerikanische Tech-Riesen wie Google, Meta (Facebook & Co) und Amazon machen in Europa Milliardengeschäfte, die in keiner Außenhandelsstatistik aufscheinen. Über Tochterfirmen in Steueroasen wie Irland oder Luxemburg nehmen sie etwa für Werbung, Cloud-Dienste und Software geschätzte 160 Mrd. Euro im Jahr ein. Versuche der EU, diesem Phänomen durch spezielle „Digitalsteuern“ beizukommen, lösten in den USA Proteststürme aus. Um den Zugang zum US-Markt nicht zu verlieren, schob die EU dieses Projekt auf und stimmte heuer sogar ohne Gegenmaßnahmen Trumps höheren Einführ-Zöllen zu. Im Kontrast zur Lehrmeinung, die daraus folgenden Preiserhöhungen mussten US-Konsument:innen tragen, verlangt der Präsident, dass die Exportländer ihre Produkte eben billiger anbieten oder selbst in den USA produzieren sollen.

Aufstieg des Freihandels

Freihandel ist ein eher neues Phänomen. Historisch wurde der Warenaustausch über Grenzen stets reguliert, im Zweiten Weltkrieg kam er weitgehend zum Erliegen. Bereits 1944 begann mit den Wahrungsvereinbarungen von Bretton Woods im US-Staat New Hampshire ein neuer Weg. Als Folge dieser Konferenz der späteren Siegermächte wurden der Internationale Wahrungsfonds IWF und die Weltbank gegründet. 1949 begannen die vielen Verhandlungsrunden des GATT. Mit diesem „General Agreement on Tariffs and Trade“ wurden Handelshemmnisse wie Zölle und Quoten weltweit zunehmend abgebaut.

2001 wurde diese Entwicklung zu immer mehr Freihandel mit dem Beitritt Chinas in die sechs Jahre davor gegründete WTO gekrönt. Es erwies sich als großer Fehler, dass China damals nicht zur Einhaltung von Mindeststandards beim Arbeits- und Sozialrecht verpflichtet wurde. Auch die Missachtung geistigen Eigentums nahm man hin. Inzwischen hat sich China vom Imitator längst zum Vorreiter auch in hochtechnischen Bereichen wie Elektroautos und KI entwickelt (beim industriellen Ramsch sowieso). Damit der Freihandel seine volle Wirkung entfalten konnte, musste noch eine zweite Komponente dazukommen: der Neoliberalismus. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in den Industrieländern zunächst der Sozialstaat ausgebaut, wachsende Staatsausgaben kurbelten die Konjunktur an. Doch mit dem Ölpreisschock in den 1970er-Jahren kam die große Ernüchterung: Die Preise stiegen, die Wirtschaft wuchs aber nicht – es herrschte Stagflation.

Geldfragen

Unternehmer:innenverbände und Lobbyist:innen pushten die Ideen von Wissenschaftlern wie Friedrich A. Hayek und Milton Friedman, die eine vergröberte Version des klassischen Liberalismus predigten. Der Staat sei das Problem, nicht die Lösung, so hieß die Parole, die von Ronald Reagan in den USA und Margaret Thatcher in Großbritannien mit Privatisierungen und Deregulierungen (Flug und Bahnverkehr, Telekom, Finanzwesen) zuerst umgesetzt wurde. Der Zug der Globalisierung setzte sich in Gang: Produziert wird vornehmlich dort, wo es für die Unternehmen am günstigsten ist.

Weltbank und Währungsfonds setzten, vom Westen dominiert, den „Washington Consensus“ international durch, auch in den Staaten des Globalen Südens: Sozialausgaben sollten eingespart und staatliche Aufgaben privatisiert werden. Weil es in diesen Ländern dafür zu wenig privates Kapital gab, galt das Anlocken ausländischer Investor:innen („Foreign Direct Investment“, FDI) mit steuerlich günstigen Bedingungen als Wundermittel gegen die Unterentwicklung. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass Donald Trump, der Präsident des mächtigsten Landes, jetzt von seinen Handelspartnern verlangt, dass sie Milliardenbeträge direkt in den USA investieren.

Druck auf NATO-Mitglieder

Eine Entlastung der Staatsausgaben erwartet sich Trump auch davon, dass die Partner im Verteidigungsbündnis NATO höhere Anteile der Rüstungskosten übernehmen. Nach 1945 wollten die USA verhindern, dass sich die Weltkriegsgegner Deutschland und Japan wieder hochrüsten. Dafür hatte Washington militärisch das Sagen. Jetzt verlangt Trump, dass alle Partnerländer fünf Prozent des BIP in die Rüstung stecken.

Die europäischen NATO-Partner dachten zunächst daran, mit den zusätzlichen Rüstungsausgaben die eigene Wirtschaft anzukurbeln. In einer Art „Kriegskeynesianismus“ sollten etwa unrentable Autofabriken künftig Panzer produzieren. Doch der Nationalist Trump erwartet von Europa vor allem Rüstungseinkäufe in den USA. Als „Ende des Multilateralismus“ bezeichnet Walden Bello, als Träger des Alternativen Nobelpreises 2003 ein weiterer Veteran der Globalisierungskritik, die neue Entwicklung. Trump habe für den unbegrenzten Freihandel „die Totenglocke gelautet“, schreibt Bello im Magazin „Counter Punch“. Jetzt gehe es auch in der Wirtschaft vor allem um Macht, wobei neben den USA auch die Staaten des Globalen Südens entscheidende Rollen verlangen. Noch sei unklar, welche Regeln es im Welthandel künftig geben werde. Zur Illustration wandelt Bello ein Zitat des unorthodoxen italienischen Marxisten Antonio Gramsci ab: „Die alte Welt stirbt, die neue ist noch nicht geboren – jetzt ist die Zeit der Monster.“

Deglobalisierung

Persönlich sieht Bello, inzwischen 80, die Zeit für die von ihm seit Jahren propagierte „Deglobalisierung“ gekommen. Dabei gehe es darum, dass die Staaten eine ethisch verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik lokal verankern, ohne sich von der Welt abzuschotten. Dies skizzierte Bello kürzlich bei einem Gespräch in der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Ulrich Brand von der Uni Wien, der dort Moderator war, erläutert: „Wir sollten den bis heute sinnvollen Gedanken Walden Bellos von der ,Deglobalisierung‘ wieder stark machen, also internationale und nationale Wirtschaftspolitiken, die möglichst viel Raum lassen für eigenständige und möglichst soziale, lokal-regionale und ökologische Wirtschaftsentwicklungen.“

Das seien auch Bündnisse mit dem heimischen Kapital, dem aber „hohe Sozial- und Umweltstandards abgerungen werden“ sollten. Dafür brauche es auch Zölle. „Aber wir sollten nicht vergessen, dass auch die europäische Politik und Unternehmen oft neokolonial agieren“, fügt Brand warnend hinzu. Eigentlich müssten auch die Europäer:innen „Bedingungen für eine solidarische Weltwirtschaft akzeptieren. Und zwar nicht nur in Sonntagsreden, wenn ,Partnerschaften‘ gepriesen werden, sondern in der realen Umsetzung.“

Neue Bündnisse

Währenddessen formiert sich der Globale Süden zu einer unübersehbaren Gegenmacht. Die Gruppe der BRICS-Lander (Brasilien, Russland, Indien, China, Sudafrika) wuchs um Äthiopien, Iran und Indonesien. Weitere Staaten warten vor der Tür der zunehmend von China beherrschten Organisation. Erstaunlicherweise werde China in Asien nicht als imperialistische Macht wahrgenommen, mit Ausnahme der Philippinen, wie der in Manila geborene Walden Bello feststellt. In Lateinamerika und Afrika erwarte man unter der Führung Chinas den Durchbruch zu mehr wirtschaftspolitischer Macht des Globalen Südens. Etwa bei Kreditvergabe und Schuldenbewältigung abseits von Weltbank und IWF, der bisher vom Westen verwehrt wurde.

Radikaler Kahlschlag in den USA 🦅

Donald Trump macht ernst: Im Wahlkampf versprach er einen radikalen Personalabbau – 275.000 Staatsbedienstete sollten gehen. Tatsächlich verloren bereits über 135.000 Mitarbeiter:innen ihren Job.

Die Folgen spürt das ganze Land. 👇

— Arbeit&Wirtschaft Magazin (@aundwmagazin.bsky.social) 21. August 2025 um 18:00

Doch das reicht schon weit in die Zukunft. Derzeit ist noch nicht einmal klar, ob der Auslöser der Veränderungen – Trumps Zollpolitik – überhaupt Bestand hat. Sie basiert, an der US-Gesetzgebung vorbei, auf einem vage definierten Notstand, dem – theoretisch – vom Höchstgericht die Grundlage entzogen werden konnte. Die Entscheidung des Supreme Court wird frühestens zum Jahresende erwartet. So bleibt vieles vorerst ungewiss, doch eine völlige Rückkehr zum globalen Freihandel wird es wohl so bald nicht mehr geben.