Wahrscheinlich war es nur ein Zufall. Immerhin stecken in dem 532 Seiten starken Werk drei Jahre Arbeit – denn in diesem Rhythmus erscheint der Bericht. Ihn am Rande des Kalenders zu verstecken, wenn die Aufmerksamkeit anderen Dingen gilt, ist aber sinnbildlich für die Bildungspolitik in Österreich. Seit Jahrzehnten belegen Studien diverse Probleme, und Interessengruppen beklagen Unterfinanzierung. Wer sie nachliest, muss genau hinschauen, da er sonst das Jahr der Veröffentlichung verwechselt. Zu gleichbleibend sind die Probleme, zu zaghaft die Lösungen. Was im Bildungsbericht 2021 steht, stand auch schon 2009 drin.

Angst vor der Reform

„Im österreichischen Politsystem hat man gelernt, die Bildung lieber nicht anzugreifen, oder man verbrennt sich die Finger. Für eine weitreichende Reform müsste infrage gestellt werden, wie Schule derzeit funktioniert – nämlich halbtags und mit einer Selektion ab der Volksschule. Zweitens müsste man sich vielfältigen politischen Konflikten stellen. Länder und Gemeinden, Lehrer:innengewerkschaften, Elternvertreter:innen … Da gibt es viel verbrannte Erde“, analysiert Ilkim Erdost die Situation. Sie ist Bereichsleiterin für Bildung und Konsument:innen der Arbeiterkammer Wien.

Mittlerweile entscheidet schon lange wieder die Herkunft über die Schullaufbahn.

Der letzte große politische Wurf in der Bildungspolitik gelang Bruno Kreisky (SPÖ). Und dessen Kanzlerschaft (1970 bis 1983) ist seit fast vierzig Jahren beendet. Auf ihn gehen die Abschaffung der Studiengebühren und die Aufnahmeprüfung für die allgemeinbildende höhere Schule (AHS) zurück. Auch den Freifahrtausweis für Schüler:innen und kostenlose Schulbücher führte Kreisky ein. Zeitgleich sorgte er mit einem neuen Schulorganisationsgesetz für mehr Mitbestimmung der Schüler:innen und Student:innen.

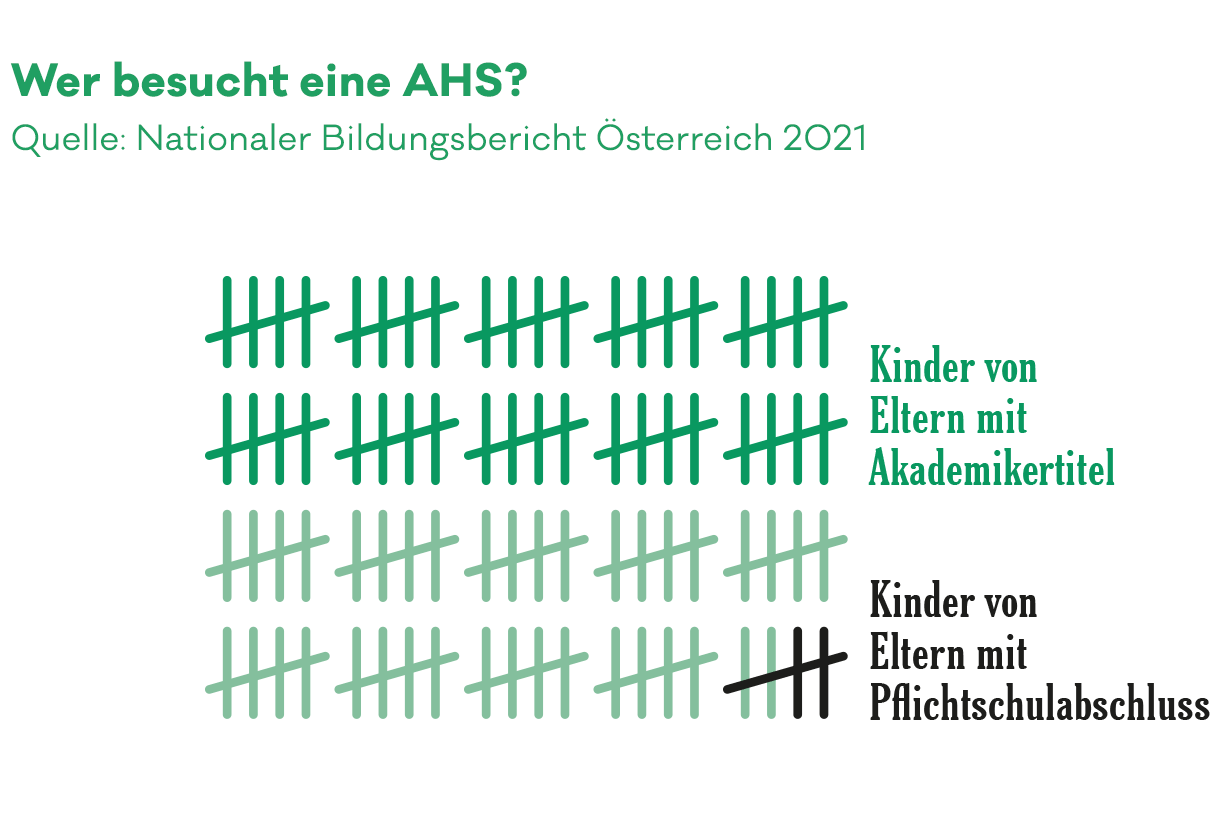

Das ermöglichte einer ganz neuen Klasse den Aufstieg. Plötzlich war die Oberschicht nicht mehr ganz so allein an den Hochschulen dieses Landes. Doch seit einigen Jahren wird das Rad der Zeit zurückgedreht. Auch das belegt der erwähnte Nationale Bildungsbericht. Mittlerweile entscheidet schon lange wieder die Herkunft über die Schullaufbahn. Je höher der Bildungsgrad der Eltern, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch das Kind eine höhere Schule besucht. 50 Prozent aller Kinder in der AHS-Unterstufe haben Akademikereltern. Dabei haben gerade einmal 16,5 Prozent der Österreicher:innen zwischen 25 und 64 Jahren einen Hochschulabschluss. Nur jedes Fünfte dieser Kinder verlässt die Schule vor der Matura, während 63 Prozent aller Kinder von Nicht-Akademiker:innen vorher abbrechen.

So richtig und wichtig diese Zahlen sind, so sehr verzerren sie in der öffentlichen Debatte auch öfters den Fokus. Denn der gilt meist jungen Erwachsenen. Für eine erfolgreiche Reform des Systems müsste Bildung aber nicht mehr als Lebensabschnittspartnerin betrachtet, sondern als ewige Begleiterin verstanden werden. Denn längst ist klar, dass die wichtigsten Weichenstellungen im Elementarbereich passieren und die Erwachsenenbildung die zahlenmäßig größte Gruppe der „Schüler:innen“ stellt. Wer bei Bildung nur an Jugendliche denkt und keinen ganzen Menschen sieht, scheitert an nachhaltigen Verbesserungen.

Dabei könnte es so viel besser sein. „Österreich hat sehr gute Voraussetzungen, was Struktur und Professionalität unserer staatlichen und öffentlichen Institutionen betrifft, um ein gelungenes und egalitäres und bestärkendes Bildungssystem bereitzustellen“, freut sich Erdost. Schlussfolgert allerdings: „Aber es gelingt uns nicht.“

Eskalation in der Elementarpädagogik

Was unter anderem nicht gelingt, ist, die Barcelona-Ziele einzuhalten. Dabei handelt es sich um Mindeststandards bei der Kinderbetreuung, die der Europäische Rat bereits im Jahr 2002 beschlossen hat. Vor zwanzig Jahren. Bis zum Jahr 2010 sollten ein Drittel der Kinder unter drei Jahren und 90 Prozent aller Kinder zwischen drei und fünf Jahren in einer formellen Betreuung sein. Im Sommer 2021 verfehlte Österreich zum elften Mal in Folge diese Vorgabe, bei deren Beschluss die Regierung selbst beteiligt war. Mittlerweile erfüllt lediglich das Burgenland das Ziel in beiden Altersklassen.

Für das europäische Ziel gibt es zwei Gründe. Zum einen soll es Müttern erleichtert werden, ins Berufsleben zurückzukehren. Zum anderen ist die frühkindliche Bildung vor allem bei der Sprachförderung entscheidend. Hierin liegt vor allem bei Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern aus Familien ohne Akademikereltern ein Schlüssel zum schulischen Erfolg. Wirtschaftswissenschafter und Nobelpreisträger James Heckman hat erkannt, dass sich ungleiche Chancen aufgrund unterschiedlicher finanzieller Voraussetzungen im Laufe eines Schullebens verstärken. Je früher in Bildung investiert werde, desto effizienter könne diese Lücke geschlossen werden. Je später damit begonnen wird, desto teurer wird es – der entsprechende Graph nennt sich „Heckman-Kurve“.

Doch ausgerechnet in der Elementarpädagogik verschlimmert sich die Situation in Österreich seit Jahren zusehends. Bis zur Eskalation im vergangenen Jahr, als Tausende Elementarpädagog:innen immer wieder streikten, um auf ungenügende Arbeitsbedingungen, schlechte Betreuungsschlüssel und unzureichende Bezahlung hinzuweisen. Mit dieser Situation ist es nicht möglich, eine solide Basis zu legen, um die Fehler im Bildungssystem zu beseitigen.

Ohnehin wird die Elementarpädagogik bei Fragen der Bildungspolitik schnell vergessen. Das liegt auch daran, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen gar nicht ins Schulsystem eingegliedert sind. Weil nur 27 Prozent der Einrichtungen der öffentlichen Hand gehören und die restlichen 73 Prozent privat betrieben werden, dürfte sich daran auch in Zukunft nichts ändern.

Verstaubtes Schulsystem

Aus dieser Sicht wären im Bereich der Schulbildung die organisatorischen Voraussetzungen günstiger. Doch hier ist der erwähnte politische Unwille, etwas zu ändern, spürbar. Österreich gibt – gemessen am Bruttoinlandsprodukt – 4,7 Prozent für die Bildung aus. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 4,9 Prozent. Das meiste Geld (86 Prozent) fließe dabei in Personalkosten, rechnet Erdost vor. Das würde vor allem widerspiegeln, wie in Österreich Unterricht gesehen werde: Eine Person erzählt und 25 bis 30 hören zu.

Mit den entsprechenden Folgen, wie sie weiter ausführt: „Alle Bereiche, die rund um das Kernthema Unterricht liegen, sind in Österreich unterentwickelt. Die finden nicht statt. Schule wird nur als Vermittlerin gesehen, und das ist ein ganz großes Missverständnis. Die aktuellen Herausforderungen, die auf die Schüler:innen zukommen, wie Digitalisierung oder Strukturwandel, lassen sich nicht dadurch vermitteln, dass alle in einer Klasse sitzen.“

Theoretisch gibt es dafür zwei Lösungen. Die eine ist gerade als Pilotprojekt angelaufen. Im Rahmen von „100 Schulen – 1.000 Chancen“ sollen die besonderen Herausforderungen bestimmter Schulen besser verstanden werden. Ziel ist es, die bestehenden Ressourcen zielgerichteter einzusetzen – „bedarfsorientierte Unterstützungsleistung“ nennen sich die Zuwendungen. Das Pilotprojekt basiert auf dem Chancenindex der Arbeiterkammer.

Die zweite Lösung, die natürlich vom Gesamtkonzept nicht losgelöst betrachtet werden kann, ist die Ganztagesschule. „Die Ganztagesschule ist eine wichtige Einrichtung, damit Schüler:innen mit einem leeren Rucksack nach Hause gehen. Dadurch wird das Elternhaus entlastet. Je mehr in der Schule erledigt wird, desto weniger kommt es darauf an, ob die Eltern zu Hause helfen können. Eine Ganztagesschule kompensiert schlechte Startvoraussetzungen“, nimmt Erdost Partei für dieses Schulkonzept.

Es ist ein politisches Schlachtfeld, und der Kampf wird auf

dem Rücken der Eltern und Schüler:innen ausgetragen.

Ilkim Erdost, Arbeiterkammer Wien

Ziel der Ganztagesschule sei es außerdem, die omnipräsente Chancenungleichheit zu beseitigen, die sich wie ein roter Faden durch alle Altersklassen zieht. „Schule kann viel integrativer arbeiten, wenn sie ganztags ist. Sprachförderungen, Lernlücken schließen, gemeinsame positive Erlebnisse … all das muss in der Schule auch Platz haben. Gerade für jene Kinder, die das zu Hause zu wenig mitkriegen.“

Doch die Ganztagesbetreuung ist in Österreich ein heißes Eisen. Das hat der Skandal rund um die 1,2 Milliarden Euro für die Nachmittagsbetreuung im vergangenen Jahr gezeigt, über die Ex-Kanzler Sebastian Kurz in letzter Konsequenz gestolpert ist. Ob das aufzuhalten sei, hat Kurz gefragt, und ob er ein Bundesland dagegen aufhetzen solle. So unwürdig der Chat-Verlauf auch war, geändert habe sich bis heute nichts. „Es ist ein politisches Schlachtfeld, und der Kampf wird auf dem Rücken der Eltern und Schüler:innen ausgetragen. Mancherorts wird die Ganztagesschule als Vorstufe zur Gesamtschule gesehen und mit Zwang in Verbindung gesetzt. Das ist Humbug“, urteilt Erdost.

Mini-Investitionen trotz Corona

Statt die Pandemie zum Anlass zu nehmen, über derart umfangreiche Reformen nachzudenken, würde die Regierung 109 Millionen Euro bereitstellen, um im Sommersemester Förderstunden anbieten zu können, um den Auswirkungen der Pandemie entgegenzuwirken, ärgert sich Erdost. Vor allem weil die Niederlande – die eine vergleichbare Volkswirtschaft (Anm. d. Red: aber doppelt so viele Einwohner:innen) haben – sehr viel ehrgeiziger auf diesen akuten Notstand reagiert haben.

Das Nationale Bildungsprogramm in Holland, das als Reaktion auf die Pandemie aufgelegt wurde, umfasst stolze 8,5 Milliarden Euro. Jede Grundschule bekommt im Schnitt 180.000 Euro zur Durchführung von Fördermaßnahmen. Die 650 weiterführenden Schulen kriegen jeweils 1,3 Millionen Euro. Dass Schulen mit benachteiligten Kindern mehr erhalten, ist kein limitiertes Pilotprojekt, sondern landesweit obligat.

Die Niederlande haben unter dem Druck der Corona-Krise die Bildungspolitik umgesetzt, die Paul Kimberger, Vorsitzender der Gewerkschaft der Pflichtschullehrer:innen, fordert: „Die Zukunftsgestaltung unserer Kinder und Jugendlichen braucht eine ausreichende Finanzierung, chancenindizierte Schwerpunktsetzungen, Unterstützungs- und Supportsysteme und eine sachliche wie fachliche Diskussion, was Schule leisten kann und was nicht.“

In den letzten Jahren habe sich die Schule in allen Bereichen gewandelt, so Kimberger. Die Anforderungen an die Pädagog:innen seien quantitativ und qualitativ stark gestiegen. Das Gleiche gelte für die Schüler:innen, deren Schulalltag durch die Digitalisierung und die Zukunftspläne durch den Strukturwandel durcheinandergewirbelt werden. Darauf müsse, so Kimberger, mit dem Einsatz zeitgemäßer Unterrichtsmittel auf Basis moderner Unterrichtsmethoden reagiert werden. All das gibt es nicht zum Nulltarif.

Erwachsenenbildung: schlafender Riese

Der dritte Schritt im Bildungsleben ist vielleicht der größte: die Erwachsenenbildung. Sie steht den meisten Menschen die längste Zeit von allen Bildungsformen zur Verfügung. Mit 4,2 Millionen Teilnehmer:innen pro Jahr ist es außerdem die größte Gruppe. Trotzdem scheint dieser Bereich nachgerade unsichtbar in der öffentlichen Debatte zu sein.

Wohl auch deswegen werden die Probleme, die es bereits im Elementarbereich und in der Schule gibt, einfach weitergeführt. „Auch in der Erwachsenenbildung ist es so: Wer hat, dem wird gegeben. Wer bereits eine hohe Bildung und ausreichend Mittel hat, der wird auch an weiteren Bildungsmaßnahmen teilnehmen. Das sieht man auf individueller und betrieblicher Ebene“, führt Sabine Letz aus. Sie ist Leiterin des ÖGB-Referats für Bildung, Freizeit, Kultur und Geschäftsführerin des Verbands für gewerkschaftliche Bildung (VÖGB).

Die Schwierigkeiten, die sich in den ersten Bildungsstationen immer weiter verstärkt haben, kommen in der Erwachsenenbildung voll zum Tragen. Hier würden Faktoren wie Zeit, Geld und Verfügbarkeit endgültig einen tiefen Graben zwischen den unterschiedlichen Einkommens- und Bildungsschichten reißen. Wer kein Auto habe, könne viele Angebote gar nicht wahrnehmen, selbst wenn der Betrieb eine eventuell benötigte Freistellung gewähren würde. Entsprechend komme es zu einer riesigen Kluft zwischen dem oft sehr hohen Interesse an Weiterbildung und der doch deutlich geringeren Teilnahme an Weiterbildungen.

zu investieren“, so VÖGB-Leiterin Sabine Letz.

Grundsätzlich freue sich Letz zwar über alle Teilnehmer:innen, doch sieht sie eben auch Nachholbedarf. „Prinzipiell muss Erwachsenenbildung alle ansprechen. Für die, die schwerer Zugang dazu haben, braucht es aber gezielte Steuerung durch Programme mit niederschwelligen Angeboten. Die müssen kostenlos sein und Anreize haben, wie eine Bildungsfreistellung.“

Theoretisch sind hier vor allem die Unternehmen gefragt, sich zu engagieren. Laut Erdost passiere aber genau das nicht. Die Investitionen in diesem Bereich würden seit Jahren zurückgehen. „Unternehmen beschweren sich, keine Fachkräfte zu bekommen, sehen sich selbst aber nicht mehr in der Lage, sie auszubilden oder in die Weiterbildung der Mitarbeiter:innen zu investieren.“ Eine Diagnose, die Letz genauso stellt, dazu aber noch ergänzt: „Die Verschränkung zwischen Bildungspolitik und Arbeitsmarkt wird nicht gesehen. Dabei ist die Erwachsenenbildung gemessen an den Teilnehmer:innen der größte Bereich.“

Und die positiven Effekte für Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen sind äußerst vielfältig, wie Letz erläutert. Denn die Teilnahme bilde einerseits die Beschäftigten weiter – von der fachlichen Qualifikation bis zu Tipps für die Gesundheitsvorbeugung – und fördere Aspekte wie die Bindung der Mitarbeiter:innen, die sich mehr wertgeschätzt fühlen. Das sei auch der größte Unterschied zu den vorgelagerten Bildungsschritten. „In der Schule habe ich ein striktes Curriculum, die Erwachsenenbildung orientiert sich an den Bedürfnissen, Praxiserfahrungen und der beruflichen Realität der Teilnehmer:innen und knüpft dort an. Das macht sie so erfolgreich. Wir müssen sehr flexibel sein und schauen, ob man an den Bedürfnissen dran ist.“

In drei Jahren erscheint der neue Bildungsbericht. Hoffentlich ist diese Coverstory dann nicht mehr aktuell.