Das lag nicht daran, dass die progressiven Kräfte in den Verhandlungen nicht bereit gewesen wären nachzugeben. Das Bemühen darum, lieber eine schlechte – sprich weniger armutsfeste, niedrigere und weniger soziale – BMS zu akzeptieren, als am Ende der Verhandlungen ohne eine solche dazustehen, war sehr groß. Manche mögen sagen: zu groß. Letztlich blieb diese Kompromissbereitschaft aber unbelohnt. Auf konservativer Seite gab es offenkundig starkes Interesse daran, die Verhandlungen durch immer weitergehende und letztlich unannehmbare Forderungen platzen zu lassen. Ganz besonders vonseiten Niederösterreichs.

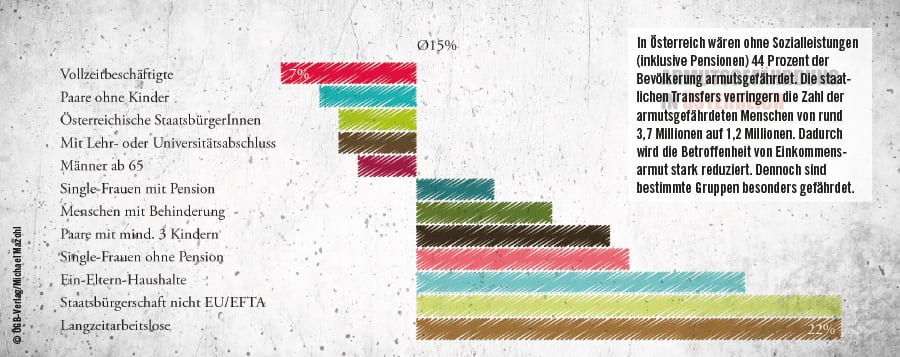

Existenzgefährdend

Stattdessen wurden landesspezifische Neuregelungen erlassen, was dazu geführt hat, dass die ursprüngliche Idee der bundesweiten Einheitlichkeit zu Grabe getragen werden musste. Die neuen Landesgesetze verfolgen teilweise ganz offen kurzfristige regional- und parteipolitische Ziele – entsprechend wenig Augenmerk richten sie daher auf die Bedürftigkeit. Und das, obwohl die Orientierung an der Bedürftigkeit – oder eben auch Bedarfsorientierung – eines der Kernstücke der 2010 eingeführten BMS war. Sie sollte damit mehr als ihre Vorgängerin, die Sozialhilfe, die jeweiligen Lebensumstände der von Armut betroffenen Menschen berücksichtigen und diese Gruppe entsprechend unterstützen. Trotzdem werden seit Sommer 2016 Gesetze erlassen, die für einen Teil der Anspruchsberechtigten eine menschenwürdige Existenz unmöglich machen.

Mehr Kinder, weniger Geld

Menschen, die ihr Auskommen nicht selbst bestreiten können, sei es aus einem (Erwerbs-)Einkommen oder aus ihrem Besitz, können Geld aus der BMS beantragen.

Je mehr Menschen in einer Familie leben, desto höher ist der mögliche Betrag. Das ergibt Sinn. Eine alleinstehende Frau wird in der Regel weniger Geld für ihr Auskommen benötigen als eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern oder ein Paar mit drei Kindern. Daher sieht die BMS unterschiedlich hohe Beträge für unterschiedlich große Personengruppen vor, wobei unter anderem nach dem Alter der Personen unterschieden wird. Kinder, so die Argumentation, benötigen weniger Geld als Erwachsene. So weit, so klar.

Im Zuge der Neuregelung der BMS ist man von diesem Prinzip in Niederösterreich allerdings abgewichen. Bedarfsgemeinschaften (in der Regel gleichzusetzen mit Familien) können seit 1. Jänner 2017 nicht mehr als 1.500 Euro aus der BMS beziehen – unabhängig von der Zahl der Familienmitglieder. Unausgesprochener Hintergrund dieses Konzepts dürfte es sein, Familien von Asylberechtigten – viele von ihnen mit mehreren Kindern – die Leistung zu kürzen.

Das bedeutet eine klare Schlechterstellung von Mehrkindfamilien (ab Paaren mit zwei Kindern) gegenüber solchen mit maximal einem Kind. Eine fünfköpfige Familie zum Beispiel hatte bisher in Niederösterreich Anspruch auf BMS-Geldleistungen in der Höhe von maximal 1.849 Euro im Monat. Infolge der Neuregelung sind es aber maximal 1.500 Euro. Das bedeutet eine Schlechterstellung um monatlich 349 Euro. Ein hoher Betrag, besonders für eine Familie mit drei Kindern.